Réinventer l’urbanisme occidental

Qu’est-ce que le jardin japonais et la bonzaïsation nous apprennent sur le rapport « privilégié » de l’homme au vivant ? N’est-ce pas une manière de dicter au végétal une démarche à suivre et d’assouvir une forme de domination ?

Parler de médiance et de trajection, ce n’est pas dire que la polarité nature/culture n’existerait pas au Japon. La polarité concrète de la médiance n’est pas davantage une hybridité où nature et culture se confondraient. Concrètement, dans un milieu humain, il y a toujours interprétation du donné environnemental d’une certaine manière par une culture donnée, interprétation qui se structure historiquement dans ce que le bouddhisme a appelé sesetsu, c’est-à-dire un certain agencement, ce que Michel Foucault nommera plus tard « dispositif ».

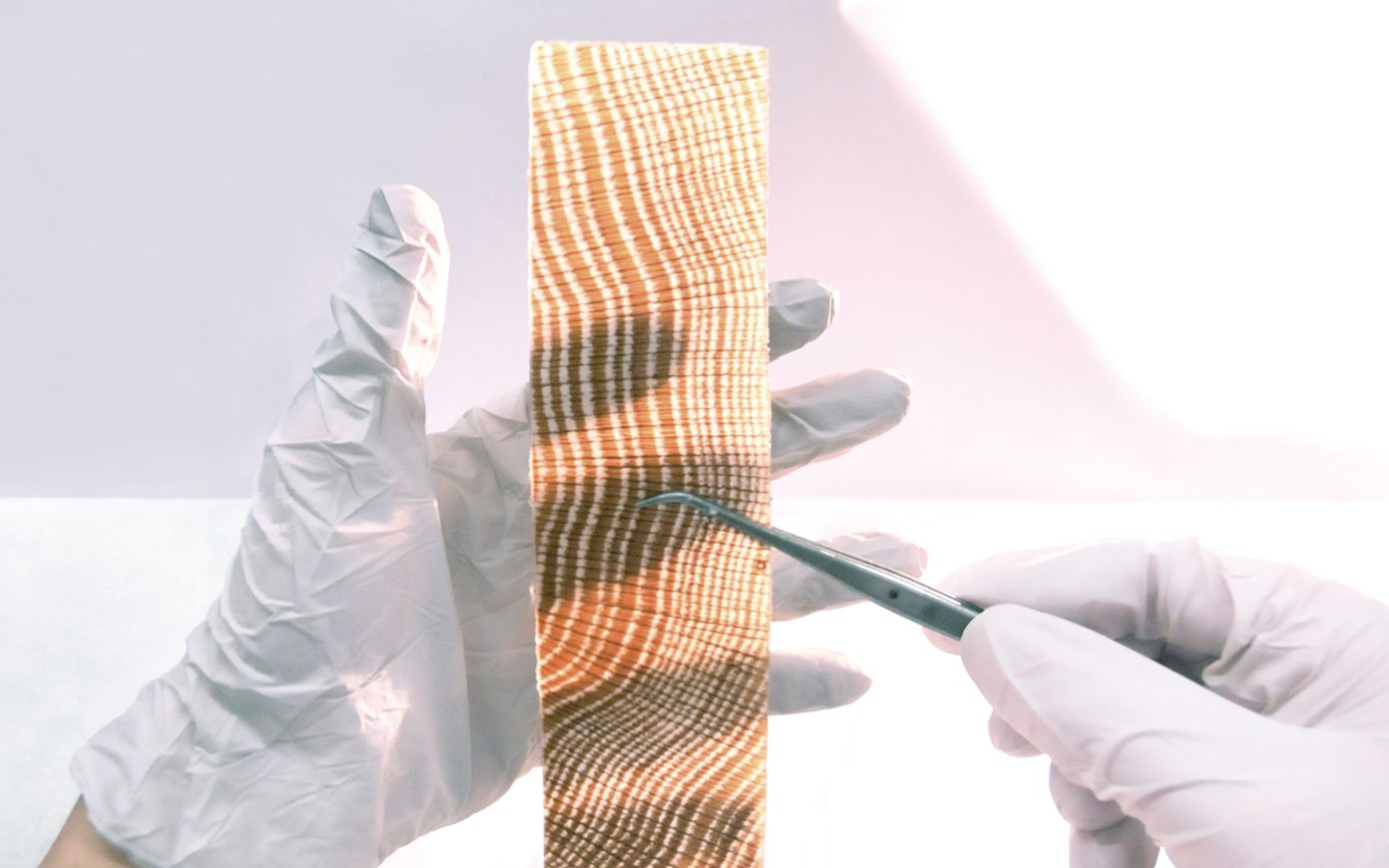

Dans la médiance, le pôle « nature » ne se manifeste qu’à travers les normes de cet agencement, ce que l’on appelle en japonais kata. Tous les arts traditionnels japonais ont développé leurs propres kata, entre autres l’art des jardins ou celui du bonsaï, qui tous deux exaltent la nature, shizen, mais l’expriment selon les kata d’un certain milieu humain : le Japon.

Les formes de cet agencement sont par définition irréductibles à la nature propre des seuls écosystèmes. Un jardin japonais n’est pas plus la nature en soi que l’écoumène n’est la biosphère ; il s’y ajoute l’art, qui est techno-symbolique et impose toujours à la « nature » son propre agencement.

Que peut signifier « modernité » dans une pensée nipponne qui insiste sur l’indissociabilité des rapports homme/nature ? Comment expliquer les dégradations écologiques que l’on y observe pourtant depuis le début du XXe siècle ?

La modernité, kindai, est considérée comme une importation historique de l’Occident. C’est en ce sens que l’école philosophique dite de Kyôto a parlé de « dépassement de la modernité », kindai no chôkoku, comme dépassement de l’Occident et plus particulièrement du dualisme occidental.

Mais le Japon a introduit cette modernité de son propre fait sous l’ère Meiji, elle ne lui a pas été imposée, et c’est bien pour cela qu’il a pu se moderniser rapidement. D’où les ambivalences et contradictions internes qui ont travaillé son histoire contemporaine, particulièrement sous la Haute Croissance des années 1955-1973, où le capitalisme moderne – dans la collusion dite seizaikan, politico-affairo-administrative – a accaparé et ravagé l’archipel, en contradiction éclatante avec l’amour et le respect traditionnels de la nature. Or c’est justement parce que la médiance nippone ne séparait pas la nature de la culture que la société a tardé à prendre conscience de ce ravage et de ses causes proprement humaines.

Hormis quelques précurseurs, elle ne l’a vraiment fait qu’avec ce que l’on a appelé le « mouvement habitant », jûmin undô, à partir de la seconde moitié des années soixante, via les problématiques écologistes venues d’Occident. Cela a abouti au début de la décennie suivante aux « quatre grands procès de nuisances », qui ont donné raison aux plaignants contre la collusion du seizaikan et mis un coup d’arrêt aux méthodes de la Haute Croissance.

À l’heure de l’urgence écologique, quelles formes de médiance imaginer pour réinventer l’urbanisme occidental dans sa sociabilité et culture propres ?

La médiance est une structure existentielle universelle, mais les formes qu’elle prend concrètement ont toujours été propres à tel ou tel milieu. Il n’y a donc pas de recette passe-partout dans l’aménagement de milieux concrets, mais au contraire des solutions au cas par cas.

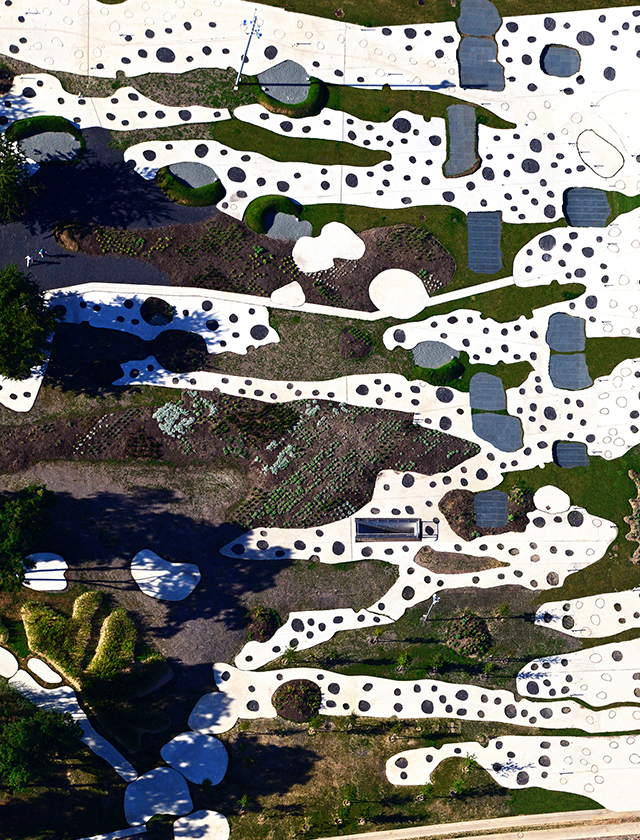

L’aberration du dualisme moderne niait la médiance, imposant à tous les milieux l’abstraction qualifiée par Mies van der Rohe d’« espace universel ». Cette géométrie abstraite s’est incarnée dans ce qu’Henry Russell Hitchcock et Philip Johnson ont baptisé dès les années trente international style : les mêmes parallélépipèdes aux quatre coins de la planète. La soi-disant réaction du postmodernisme n’aura été qu’une péroraison du même principe, substituant à l’impératif moderniste « partout la même chose ! » un « n’importe quoi n’importe où ! ». Le résultat c’est l’« espace foutoir », le junkspace comme le dit Rem Koolhaas, qui en a cyniquement fait ses choux gras. L’architecte devient un être transcendant qui projette son ego par un geste architectural individuel au mépris de la composition urbaine, alors que l’architecture doit monter de l’histoire et du milieu.

Nous voulons sentir les liens entre nous et les choses qui nous entourent. Les recettes architecturales ne suffiront pas pour sortir de cet espace foutoir. Nous avons besoin d’une révolution ontologique et logique à la fois pour dépasser le dualisme et le principe du tiers exclu.

Rejeter simplement le dualisme est impossible, compte tenu de l’individualisme moderne, qui est également issu du cogito cartésien, c’est-à-dire de la même négation de notre médiance ; mais pour la même raison, dépasser le dualisme en reconnaissant que la réalité est toujours trajective sera aussi, ipso facto, dépasser l’individualisme moderne. C’est ce que propose le paradigme mésologique.

En architecture et en urbanisme, cela implique de respecter l’histoire et le milieu, non pas en mimant servilement les formes anciennes, mais en en créant de nouvelles à partir de la médiance de chaque lieu, en poursuivant son histoire plutôt que de l’ignorer ou de la surgeler.

Cette attitude est à l’exact opposé de l’architecture et de l’urbanisme modernes, qui ont juxtaposé binairement et brutalement d’un côté la table rase et de l’autre la momie, l’embaumement de formes anciennes.

Ce qu’on appelait jadis la composition urbaine n’avait rien à voir avec ce genre de juxtapositions, qui n’ont engendré que l’acosmie de l’espace foutoir. Pour en sortir et redonner du sens à nos villes comme à nos campagnes, il faut en finir radicalement avec l’abstraction du dualisme et revenir aux milieux concrets. Cela passe par la reconnaissance de la ternarité structurelle de la réalité, qui n’est autre que la trajection éco-techno-symbolique de notre propre existence : notre médiance.

Bibliographie succincte :

Augustin BERQUE, Écoumène. Introduction à l’étude des milieux humains, Paris, Belin, 2000 (poche 2008) ;

(avec Maurice Sauzet) Le sens de l’espace au Japon. Vivre, penser, bâtir, Paris, Arguments, 2004 ;

Histoire de l’habitat idéal, de l’Orient vers l’Occident, Paris, Le Félin, 2010 (poche 2016) ;

La mésologie, pourquoi et pour quoi faire ?, Nanterre La Défense, Presses universitaires de Paris Ouest, 2014.