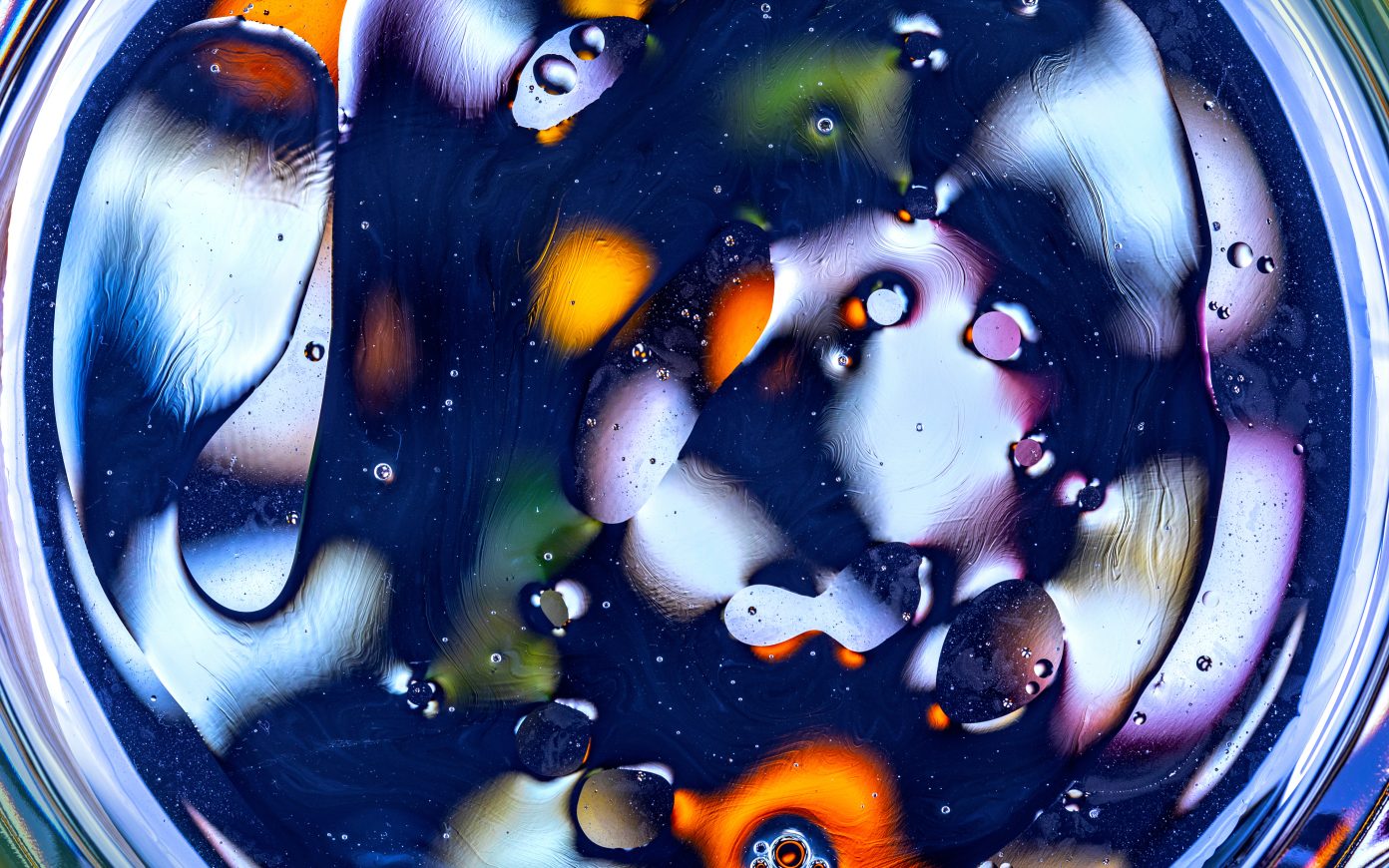

Pour Dioramas comme pour Jardins, l’enjeu était de traverser l’écran. Étymologiquement, diorama signifie « voir à travers ». Résumer cette notion en quelques mots est un exercice difficile, puisqu’elle a beaucoup évolué depuis son invention par Louis Daguerre en 1822. Au départ toile tendue, peinte des deux cotés et un peu translucide – de manière à ce que les variations de lumière puissent l’animer –, elle a petit à petit été accompagnée d’éléments en 3D pour créer une sorte de continuité visuelle et accentuer l’illusion. À la fin du XIXe siècle, une nouvelle formule apparaît dans les musées nordiques, avec des systèmes de présentation de personnages et d’animaux dans leur environnement originel reconstitué. Trois plans le composent alors : un fond peint, souvent une toile un peu courbe – raison pour laquelle on confond souvent panorama et diorama –, des éléments réels et factices – tantôt des plantes séchées, tantôt des personnages en cire ou des animaux empaillés concrétisant ce monde reconstitué– puis, devant tout cela, une vitre créant une frontalité et rapprochant le diorama du monde du commerce.

Hétéroropies propices au vagabondage

Au Palais de Tokyo, nous voulions montrer la manière dont les artistes contemporains se sont emparés de ce concept comme d’une boîte à rêves pour poser une question centrale : « Ne sommes-nous pas dans un grand diorama ? », suggérant que la ville et la nature qui nous entourent ne pourraient être que l’illusion d’une fiction. À la fin de l’exposition, la courbe du Palais de Tokyo s’ouvre, l’espace s’agrandit, le diorama se déconstruit et la vitre se brise. Une œuvre de Duane Hanson, un sculpteur hyperréaliste, représente un peintre sur le point de finir la peinture d’une cimaise, de sorte que l’imaginaire et la réalité se retrouvent pour regagner ce qui n’est peut-être qu’une illusion : notre vie quotidienne.

Vous opérez donc un jeu entre frontalité et intériorité ?

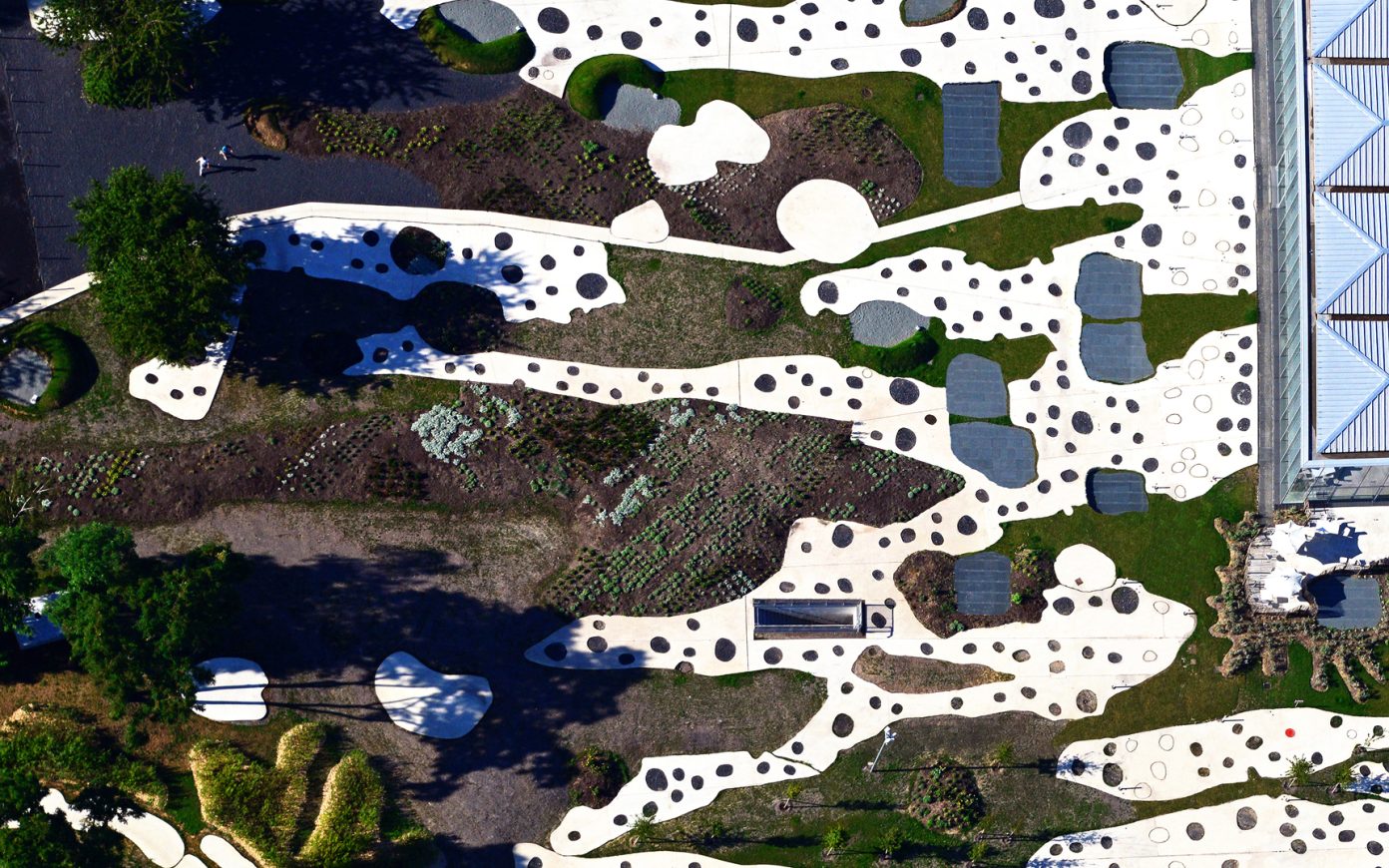

C’est effectivement l’effet recherché, en particulier dans l’exposition Jardins. Le deuxième temps de l’exposition, que l’on pourrait qualifier de post-moderne, cherche à ancrer le jardin dans le monde contemporain, en coupant le grand fil de l’Histoire pour ouvrir sur des possibles. Seules des représentations de jardins réels sont présentées, mais le spectateur déambule parmi celles-ci comme dans un jardin.

L’art du jardin n’est-il pas lui-même une muséification de la nature, au sens où il en propose une représentation, une collection organisée de ses sujets en un lieu clôt ?

Au fond le musée, comme le jardin, est un lieu de plaisir et de savoir où le corps et l’esprit vagabondent. C’est ce qu’Aragon exprime par cette superbe phrase: « Tout ce qui est d’égaré, de vagabond dans l’être humain peut se résumer dans un mot : jardin ».