Jesse Seegers : Et, après 1916 à New York, seuls quelques immeubles – comme ceux de Raymond Hood – étaient des tours.

Carol Willis : Oui, Hood a maintenu sa prédilection pour la tour et savait comment amener, par la ruse, les promoteurs immobiliers à construire selon ses désirs plutôt que ce qui était dicté par les lois d’aménagement.

Jesse Seegers : Parlons du concept de la grille : si l’on remonte à Hippodamos de Milet, la grille est le paradigme de la spéculation urbaine. Être en mesure de quantifier un terrain et de spéculer dessus, souvent en rapport avec les terrains environnants, est emblématique – l’on pourrait même appeler cela le vernaculaire urbain du capitalisme. Si l’on tente d’imaginer la transformation de la grille new-yorkaise par son élévation en trois dimensions (dont le dessin de J.L. Kingston en 1929 est un très bel essai), le meilleur exemple de réaction capitaliste est peut-être le plan local d’urbanisme de 1916. L’autre titre auquel vous pensiez pour votre ouvrage était justement Vernaculars of Capitalism. Pourriez-vous nous en dire plus sur la possible application de cette thèse à l’ensemble d’une ville ? Non seulement aux aspects économiques des immeubles du début des années 1900, mais également à la ville contemporaine ?

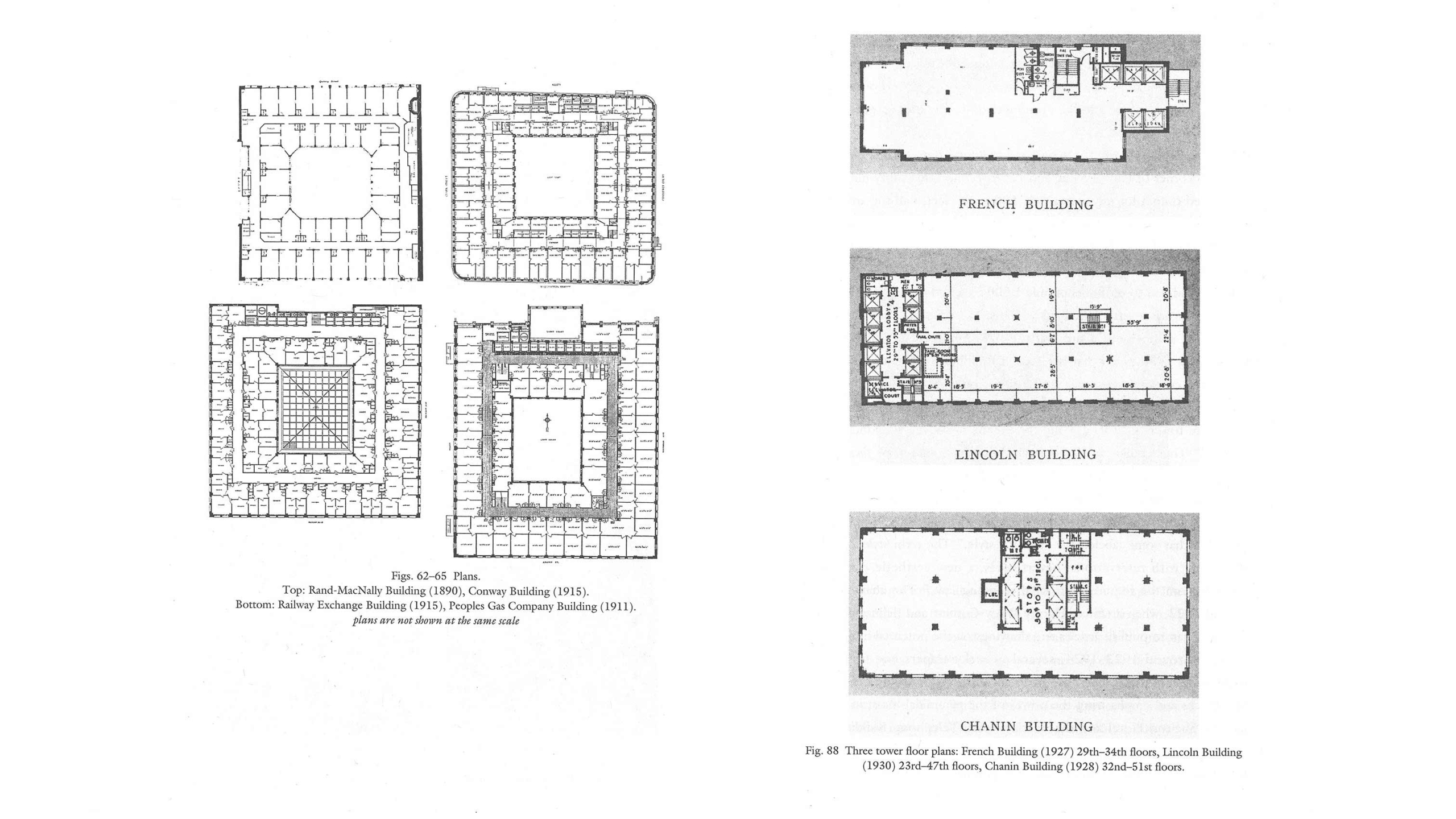

Carol Willis : Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, même si les aspects financiers et le plan local d’urbanisme, dans le cas de New York, continuent de régir la construction des immeubles, la technologie devient le facteur primordial. On sous-estime souvent le développement des néons, qui consomment moins et permettent ainsi de créer des espaces plus profonds. Bien que, de nos jours, les fenêtres des immeubles de bureaux de première classe offrent des vues sur l’extérieur, on peut construire des plateaux s’éloignant à plus de 13 mètres d’une fenêtre, aménagés soit en open spaces ou bien cloisonnés à la manière de la bande dessinée Dilbert, le matériel bureautique rangé au fond du plateau. La climatisation et les néons – ainsi qu’une préférence pour les rideaux de verre sur squelette en acier de style moderniste – créent une tectonique de plancher permettant des bâtiments bien plus larges et volumineux. Cela était tout simplement impossible dans les années 1920. Comment cela s’applique-t-il à la ville ? À New York évidemment, l’aménagement par zones est la forme de construction dominante la plus visible. Le plan d’urbanisme de 1916 produit des tours en forme de gâteaux de mariage, ou à échelonnage en diagonale avec des niveaux ouverts sur le ciel, à la manière très typique et indélébile de la grille de Manhattan. La nouvelle formule fondée sur ce code oriente la masse des bâtiments en retrait de la rue, qui apparaissent comme des objets uniques dans un espace ouvert ; les murs d’immeubles et les rues-couloirs sont ainsi fracturés.

La particularité de New York a été modifiée par intermittences, mais je pense que l’essentiel est que la ville soit composée de bâtiments différents sur des parcelles individuelles : c’est une ville de promoteurs, en quelque sorte. Vous pouvez faire autant d’efforts qu’en ont fait John D. Rockefeller pour faire du Rockefeller Center un véritable centre, un modèle pour la promotion immobilière à venir, et les urbanistes modernistes qui préfèrent les superblocks et les tours au milieu de places, New York l’emporte sur de telles tentatives par le nombre de parcelles de propriétés privées développées séparément. C’est ce qui constitue le vernaculaire de Manhattan. Je parle des immeubles comme l’on considère l’architecture vernaculaire, ce qui contraste fortement avec une explication d’architecte qui célébrerait l’ego et l’expression individuelle. Les bâtiments sont créés par des forces globales, tout comme la géologie a façonné les habitations troglodytiques des Anasazi ou les villages perchés en Italie. C’est ainsi que le terme « vernaculaire » fait sens, selon moi, pour expliquer le paysage urbain.

Jesse Seegers : L’Empire State Building est un cas intéressant. Vous en racontez l’histoire dans votre livre : ses promoteurs avaient établi que le retour sur investissement le plus rentable, pour tout le site, était une tour de 70 étages environ, mais que s’ils l’élevaient de dix étages supplémentaires afin d’en faire l’immeuble le plus haut du monde, une autre colonne d’ascenseur était nécessaire, ce qui réduisait la surface locative par étage et résultait en un projet économiquement moins viable. Cependant, si l’immeuble acquérait le statut de « bâtiment le plus élevé du monde », ils prévoyaient d’imposer des loyers plus chers et un retour sur investissement plus rapide, misant, au final, sur la meilleure solution financière…

Carol Willis : Bien sûr, ils avaient tort, car le timing joue un rôle primordial dans la construction d’un bâtiment et dans son développement urbain. Si les choses s’étaient bien passées, si le marché boursier avait continué de prospérer et les entreprises de s’agrandir, ces promoteurs auraient peut-être réussi à établir un nouveau centre sur la 34e Rue. L’emplacement est un critère essentiel en aménagement urbain. Je ne pense pas que ce dernier soit une affaire de déterminisme, qu’il soit technologique ou économique, chaque bâtiment résulte d’une équation que les économistes appellent une équation sur-déterminée ; il y a, tout simplement, trop de variables.