Les intelligences animistes : l’entre-réseau du vivant et de la machine

- Publié le 7 octobre 2021

- Marie-Ange Brayer

- 12 minutes

La nature reprend place en ville, mais ce nouveau rapport au vivant peut-il influencer les processus et matériaux mêmes de l’architecture ? Si les avant-gardes ont exploré dès les années 1960 les liens entre l’intelligence de la machine et celle du vivant, il est aujourd’hui possible d’hybrider des matériaux organiques et synthétiques, ouvrant un champ d’expérimentation entre bio-design et informatique pour créer des biomatériaux alternatifs, mais également des morphologies inspirées du vivant, dans une union entre naturel et artificiel qui s’avère constituer une clé pour une relation plus symbiotique à notre environnement.

Marie-Ange Brayer, vous travaillez sur l’intelligence du vivant dans la création, en particulier dans le champ du design et de l’architecture. Comment pourrait-on retracer la corrélation du vivant et de la machine, là où deux formes d’intelligence se rencontrent ?

Il est difficile en fait de définir le vivant, on va évoquer tantôt ses capacités d’adaptation, sa dimension épigénétique, son « indétermination » avec Henri Bergson, sa « fluidité morphologique »1, son imprédictibilité, ou encore « l’irréversibilité du temps » qui le traverse2. Au début du XXe siècle, les avant-gardes historiques sont marquées par l’intérêt pour le vivant et mettent en avant la notion d’organisme ainsi que la dimension d’auto-génération dans la création des formes. En 1920, le philosophe et botaniste Raoul Francé, dans son ouvrage La plante comme inventeur, met en avant l’intelligence de la nature : le vivant sert de modèle « pour la construction de machines ». Dans les années 1930, les théories de Jakob von Uexküll autour de l’Umwelt5, les Mondes animaux et humains, sont influentes sur les formes « biotechniques » de la modernité, que l’on trouvera par exemple chez Laszlo Moholy-Nagy.

Mais ce sont surtout, dans l’après-guerre, les théories de la cybernétique qui relieront l’intelligence de la machine et du vivant. Dès les années 1940, Alan Turing est le premier à associer l’intelligence de la machine à la notion de morphogenèse, de transformation du vivant. Pour lui, le vivant est un ordinateur. Ensuite, le mathématicien John von Neumann articulera le fonctionnement des automates cellulaires aux systèmes vivants, reliant systèmes biologiques et machiniques. Dès leur origine, les sciences informatiques sont irriguées par l’intelligence du vivant.

Après Alan Turing, le concept de « vie artificielle » se développe à partir de la fin des années 1980. Ensuite, la révolution numérique, dès les années 1990, permet de simuler les principes de croissance du vivant à l’aide de logiciels de programmation. Aujourd’hui, il est possible d‘hybrider des matériaux organiques et synthétiques. La notion de « vivant » même sera peut-être un jour obsolète, pour s’élargir à celle de « biosphère », entre approche systémique et holistique du vivant.

Il est intéressant de constater que dans le sillage de la cybernétique, dans les années 1960, émergent des mouvements artistiques au confluent de l’intelligence du vivant et de la machine. On peut penser au mouvement architectural du Métabolisme au Japon, avec les constructions en forme de double hélice ADN de d’Osaka en 1970, où fusionnent œuvres robotiques et organiques notamment dans les sculptures flottantes (Floats) de Robert Breer. Au même moment, en Europe ou aux États-Unis, l’intelligence du vivant devient un matériau dans les installations artistiques. L’œuvre d’art se donne comme un matériau imprédictible, soumis aux fluctuations de l’espace-temps, comme le vivant.

Dans les années 1960, influencé par les théories du biologiste Ludwig von Bertalanffy6, le critique américain Jack Burnham situe la création artistique au point de convergence de la cybernétique et du vivant7. Les artistes Hans Haacke, Alan Sonfist, Suzanne Anker, ou encore David Medalla, intègrent alors cette dimension d’intelligence du vivant dans leurs œuvres. Les micro-organismes, chez Haacke ou Sonfist, constituent le matériau évolutif de leurs installations qui participent d’une nouvelle approche de l’espace comme environnement et du temps comme matériau intrinsèque de l’œuvre. Le vivant se voit défini comme « système », « réseau » intelligent d’informations, pris dans des échanges d’énergie. Deux notions se détachent alors : celles de l’auto-organisation et de la transmission d’informations. La convergence entre machine et organisme met aussi en avant la notion de « comportement », prépondérante dans les sciences, comme dans les pratiques artistiques des années 1960-1970.

Quel changement de paradigme s’est opéré dans la notion d’intelligence du vivant avec le numérique dans l’architecture ou le design ?

Les technologies numériques ont entraîné un changement de paradigme radical en ouvrant sur une nouvelle variabilité de l’objet. Il n’y a plus de frontières dans le passage du virtuel au réel, mais une mise en réseau globale de processus numériques et matériels. Dès la fin des années 1990, les architectes comparent les processus de simulation numérique à ceux du vivant, ainsi Karl Chu avec la notion de « machine phylogénétique », ou encore Greg Lynn qui avance la notion de « blob », entité intelligente, inspirée des radiolaires, évoluant dans un plasma digital. Dès le début des années 2000, Philippe Rahm, avec le projet Hormonorium, aborde l’architecture comme un échangeur métabolique, qui s’appuie sur l’intelligence du vivant. Nous avions présenté toutes ces recherches dans les expositions d’ArchiLab à Orléans au début des années 2000.

L’intelligence du « vivant », et ses capacités d’auto-organisation traversent autant le champ physique de la matière que celui, immatériel, du numérique. Aujourd’hui les biotechnologies sont utilisées comme medium par les artistes, les designers ou les architectes. Les outils numériques de simulation autorisent la recréation du vivant.

Les artistes interrogent les liens entre vivant et artifice, ainsi que les processus de recréation artificielle du vivant. Dans le champ du design, les créateurs ont recours à des biomatériaux fabriqués à partir d’organismes biologiques (mycélium de champignon, algues laminaires, bactéries, levures, etc.), à même d’engendrer de nouveaux objets durables et biodégradables. Le design donne ainsi à la recherche de nouvelles morphologies inspirées du vivant dans une démarche écoresponsable.

Un exemple d’innovation qui croise les technologies numériques et l’intelligence du vivant est la Mycelium Chair (2018) de Klarenbeek & Dros, studio néerlandais de design. Cette œuvre, présente dans les collections du Centre Pompidou, est issue d’une nouvelle technologie d’impression 3D de mycélium vivant développée depuis 2011 par ces designers dans une recherche d’alternative industrielle aux plastiques et aux bioplastiques. Klarenbeek & Dros s’intéressent également aux algues comme nouveaux matériaux novateurs. Les matériaux traditionnels de production sont ici remplacés par une matière vivante. Cette chaise est faite à partir d’une structure imprimée en 3D, dans laquelle se développe le mycélium (le reishi, un champignon particulièrement résistant), imprimé numériquement dans un mélange d’eau, de paille en poudre et de sciure. Le mycélium fait ici office de « colle vivante ». Une fois imprimée, cette chaise « vivante », avec ses champignons, continue de croître quelques jours en laboratoire. Une fine couche de bioplastique vient ensuite la recouvrir afin de stopper le processus de croissance. La chaise peut être compostée et ce procédé pourrait trouver de nombreuses autres applications dans les produits de la vie quotidienne.

Designer et ingénieure, directrice de laboratoire au MIT, Neri Oxman croise depuis le début du numérique biodesign et informatique. Avec le projet Aguahoja, présenté dans l’exposition « La Fabrique du vivant », en 2019, au Centre Pompidou, dont j’étais commissaire avec Olivier Zeitoun, elle exposa des objets biocomposites, résultat d’une fabrication numérique, tout en s’inspirant des propriétés de la nature. À mi-chemin entre le vivant et l’artificiel, Neri Oxman élabore des matériaux hybrides, conçus à partir de composants moléculaires que l’on trouve dans les arbres, les insectes ou dans les os, qui pourraient être contrôlés numériquement.

Ses recherches portent sur de nouveaux matériaux, susceptibles de répondre aux stimuli environnementaux, dans une interaction avec l’environnement physique, lumineux et thermique. À partir de micro-organismes, les architectes peuvent créer de nouveaux composites, faits de matériaux à la fois vivants et synthétiques, visant à une nouvelle efficacité énergétique, ainsi les projets de biofaçades des architectes XTU (Anouck Legendre, Nicolas Desmazières) conçus à partir de culture de micro-algues qui se transforment en biomasse.

On voit ici que le design est à même d’engendrer des objets synthétiques du vivant dans une dimension symbiotique avec l’environnement. Le design, au sens le plus large, peut se donner comme un artefact vivant, intelligent. C’est cette symbiose entre naturel et artificiel qui est l’enjeu de notre avenir. Les artefacts semi-vivants existent déjà, issus d’une fabrication robotisée et de logiciels de simulation. Les technosciences interrogent ces nouveaux « objets », entités interstitielles entre vivant et non vivant. Déjà au début des années 1990 Ezio Manzini évoquait un « objet quasi-sujet », brouillant les frontières entre animé et inanimé.

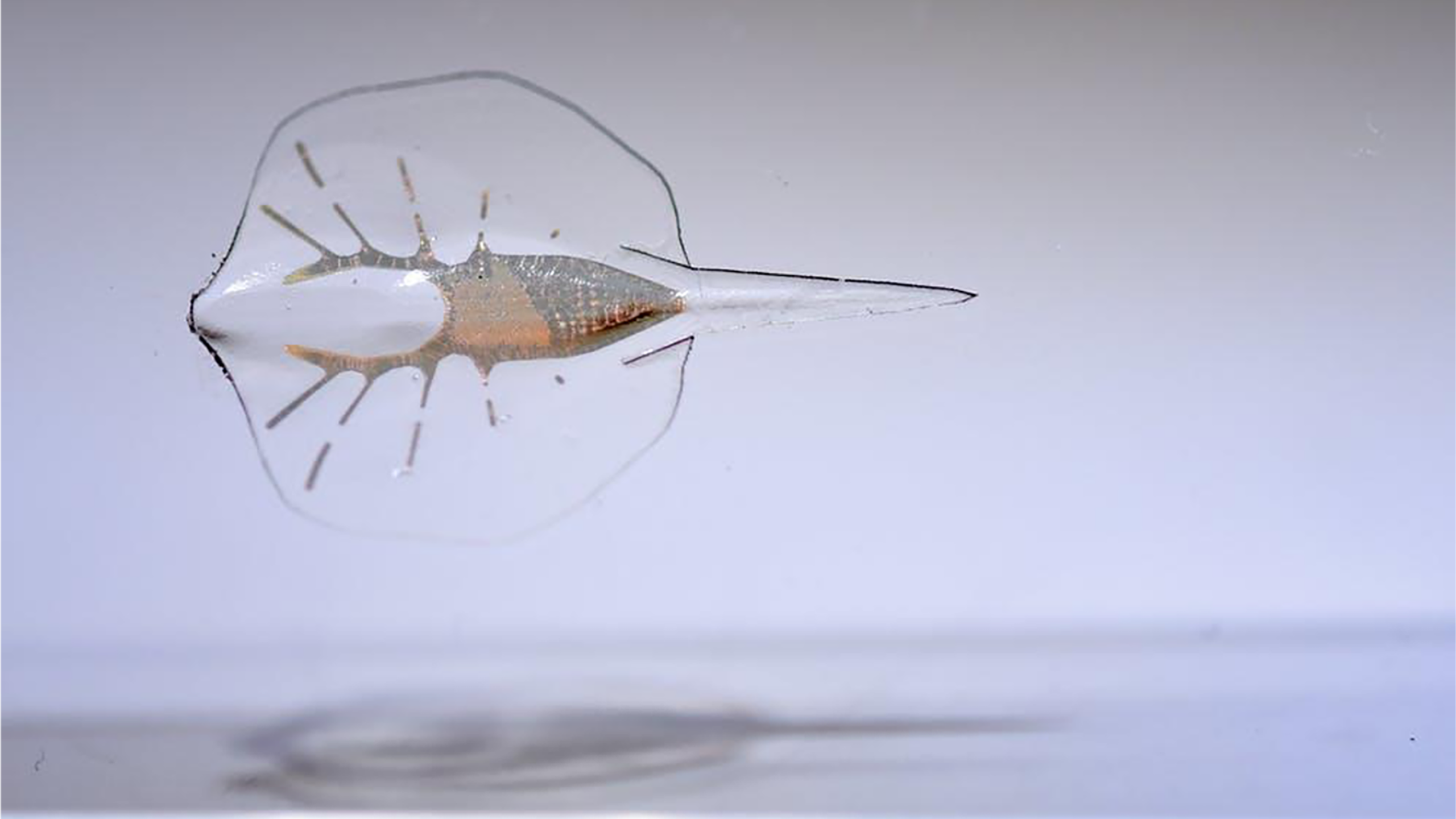

À ce titre, nous avons fait entrer dans les collections du Centre Pompidou, suite à l’exposition « La Fabrique du vivant », le projet d’un « bio-robot » artificiel, conçu en 2018 par le Disease Biophysics Group de l’Université de Harvard, qui hybride l’ingénierie tissulaire d’une raie

pastenague, un squelette en or, des cellules musculaires cardiaques de rat, associés à des nageoires en plastique et des protéines d’algues. Ce bio-robot, qui mesure un centimètre et demi, en forme de poisson, est une véritable « machine vivante » qui se meut et réagit à la lumière bleue, aux cellules génétiquement modifiées, qui pourrait servir à la reproduction d’organes artificiels. Ici, l’intelligence du vivant croise celle de l’artificiel pour aller vers un « corps augmenté ».

Quelle place donner aujourd’hui, avec la crise sanitaire causée par le COVID-19, à cette intelligence du vivant ?

La pandémie peut être vue comme un avertissement du désastre écologique qui menace la survie de la planète, comme si la Terre nous démontrait qu’elle pouvait se passer de l’homme, mettant à genoux l’illusion de sa toute-puissance. « L’homme ne peut plus investir le monde du sens qui lui permet d’habiter son environnement : le monde se passe de l’homme, l’homme devient « de trop », comme dit Sartre », écrivait Quentin Meillassoux. Le virus, entre animé et inanimé, trouble les frontières entre le vivant et le non vivant ; il nous confronte partout dans le monde à la même expérience de survie, mettant fin à la croyance en l’insularité de l’humain.

La crise sanitaire nous ramène également paradoxalement à notre condition de « migrants » sur la planète, que l’artiste Constant Nieuwenhuys, dans New Babylon (1958), avait déjà annoncé ; à notre condition d’« être planétaire » où il est impossible de se protéger des autres, puisque « tout corps héberge la vie des autres espèces ».

Déjà au début des années 2000, Peter Sloterdijk (Écumes, Sphères III, 2003) avait soutenu le concept d’« immunologie » pour définir la vie. La destruction ininterrompue des écosystèmes nous rappelle avec force que la société n’équivaut pas seulement aux relations entre humains, comme le souligne Bruno Latour avec Gaïa, dans le sillage du scientifique James Lovelock et de la microbiologiste Lynn Margulis. À travers la notion d’écosophie, que reprend Félix Guattari dans les années 1980, nous prenons conscience de notre interdépendance – humain, animal, végétal. Pour Timothy Morton, la crise écologique « nous fait prendre conscience de l’interdépendance de toute chose ». Donna Haraway a pu mettre en avant la connexion entre les espèces (When Species Meet, 2008).

D’autres auteurs avancent une « écologie post-humaine », assemblage hybride de vivant et de technologies. Ce « tournant ontologique » a réorienté les chercheurs vers une enquête sur les « modes d’existence » des humains et non-humains dans le sillage de l’anthropologie de la nature de Philippe Descola, qui défend le statut juridique du non- humain, ou d’Eduardo Viveiros de Castro.

Comment cette intelligence du vivant pourrait-elle changer l’architecture, l’urbanisme ?

Le vivant est le premier réseau reliant les espèces entre elles et générateur de nouvelles formes de « connexités » entre humains et non-humains. La scientifique américaine Janine Benyus, connue pour ses recherches sur le biomimétisme, déclarait : « Nous ne reconnaissons toujours pas les systèmes informatiques de la nature ». À la fin des années 1990, la chercheuse canadienne Suzanne Simard mit en évidence le réseau de transfert du carbone entre des arbres, qui se forme lorsque les racines de deux plantes sont colonisées par un même champignon mycorhizien qui les relie et crée un réseau écologique souterrain.

Le Wood Wide Web est ainsi une sorte d’internet qui passe par les champignons, connecte les racines des arbres entre elles. Les arbres peuvent échanger des informations et

s’entraider, en cas de virus par exemple. Le biologiste Stefano Mancuso a mis, quant à lui, en avant dans ses recherches cette « intelligence » des plantes qui communiquent entre elles, que l’on commence à reconnaître, tout comme l’étude des déplacements de fourmis, par exemple, pour concevoir des algorithmes pour des moteurs de recherche.

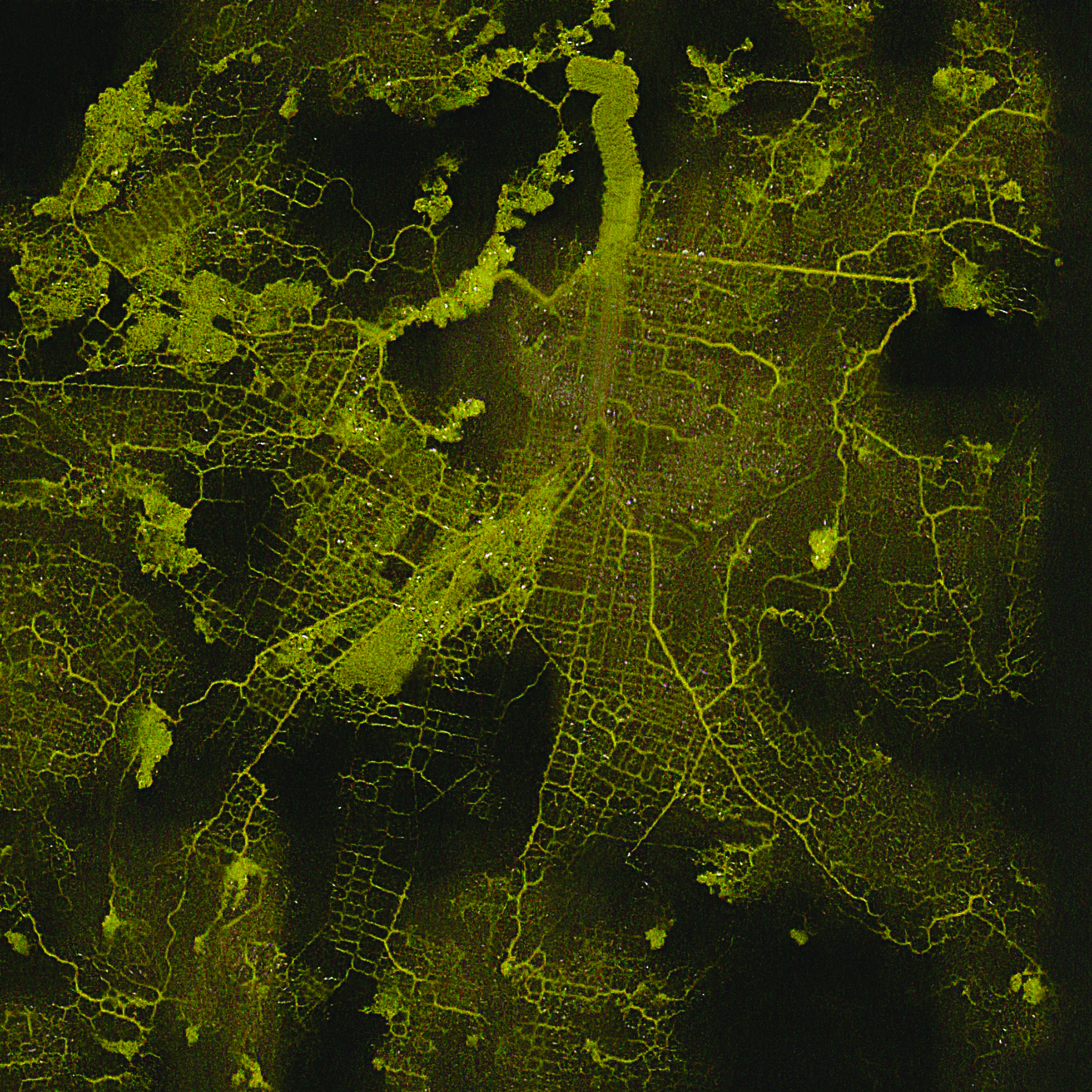

Le Physarum polycephalum est un des plus anciens micro-organismes. Cet organisme unicellulaire, issu de la mousse des forêts, présente des capacités d’apprentissage et de transmission d’informations qui pourraient demain nous servir pour concevoir des projets d’urbanisme, ou résoudre des problèmes de sécheresse. Les réseaux générés par le Physarum démontrent une véritable capacité d’ingénierie. Le Physarum est considéré comme une « forme d’intelligence primitive » : il se déplace, s’auto-régénère, se repère dans un labyrinthe, se souvient et est doté d’anticipation. Il choisit sa nourriture, comme le montrèrent les incroyables recherches de l’éthologue et docteure en comportement animal, Audrey Dussutour au CNRS à Toulouse.

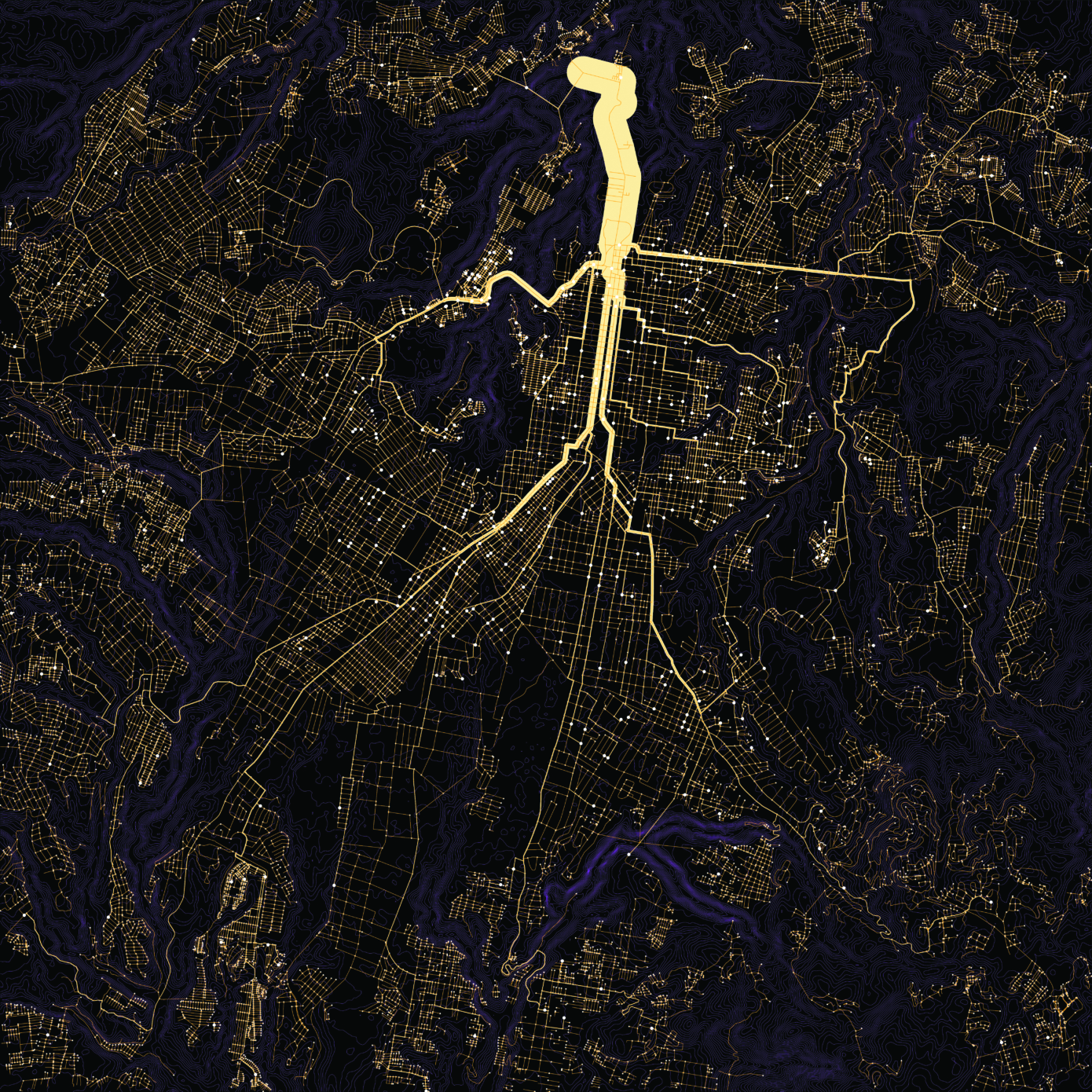

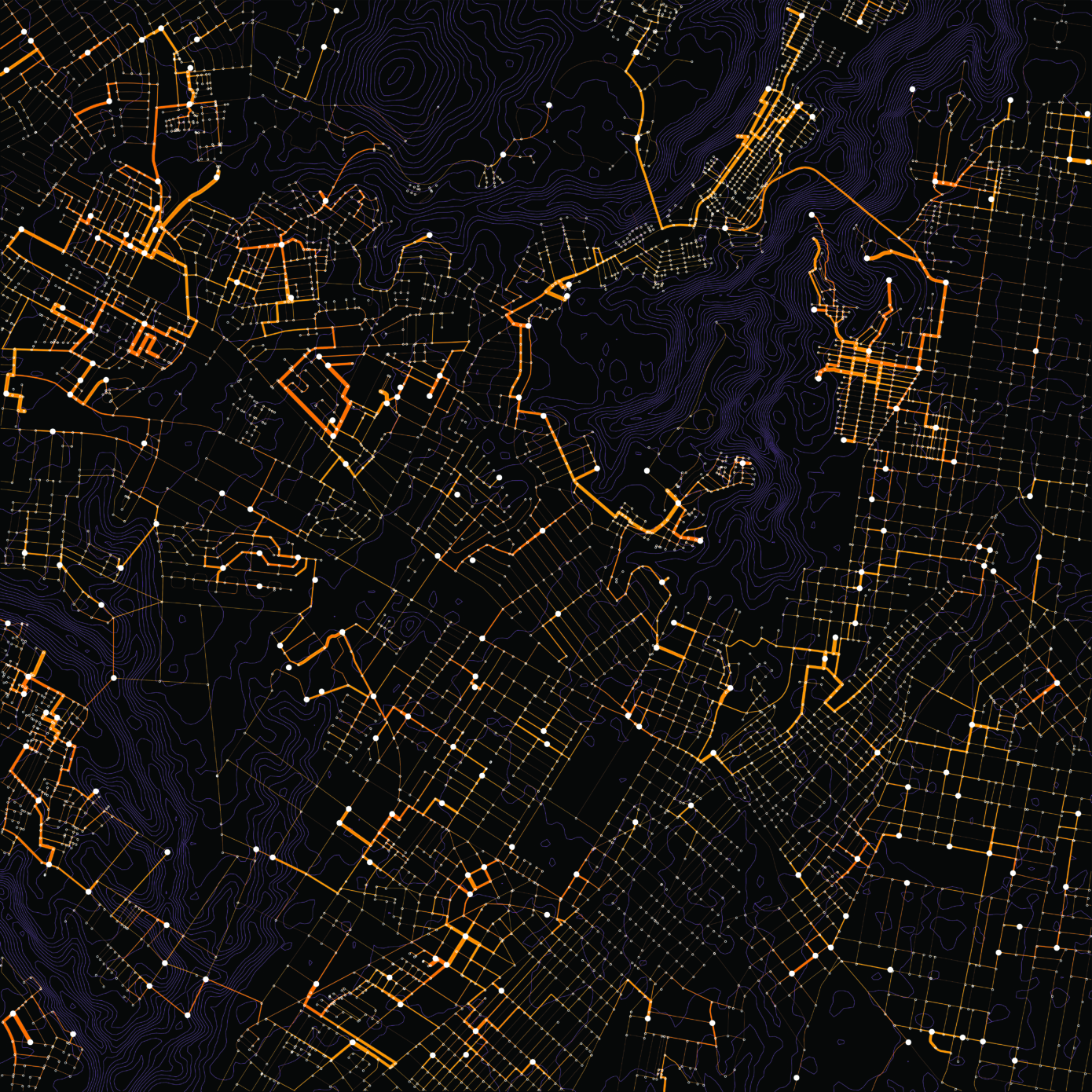

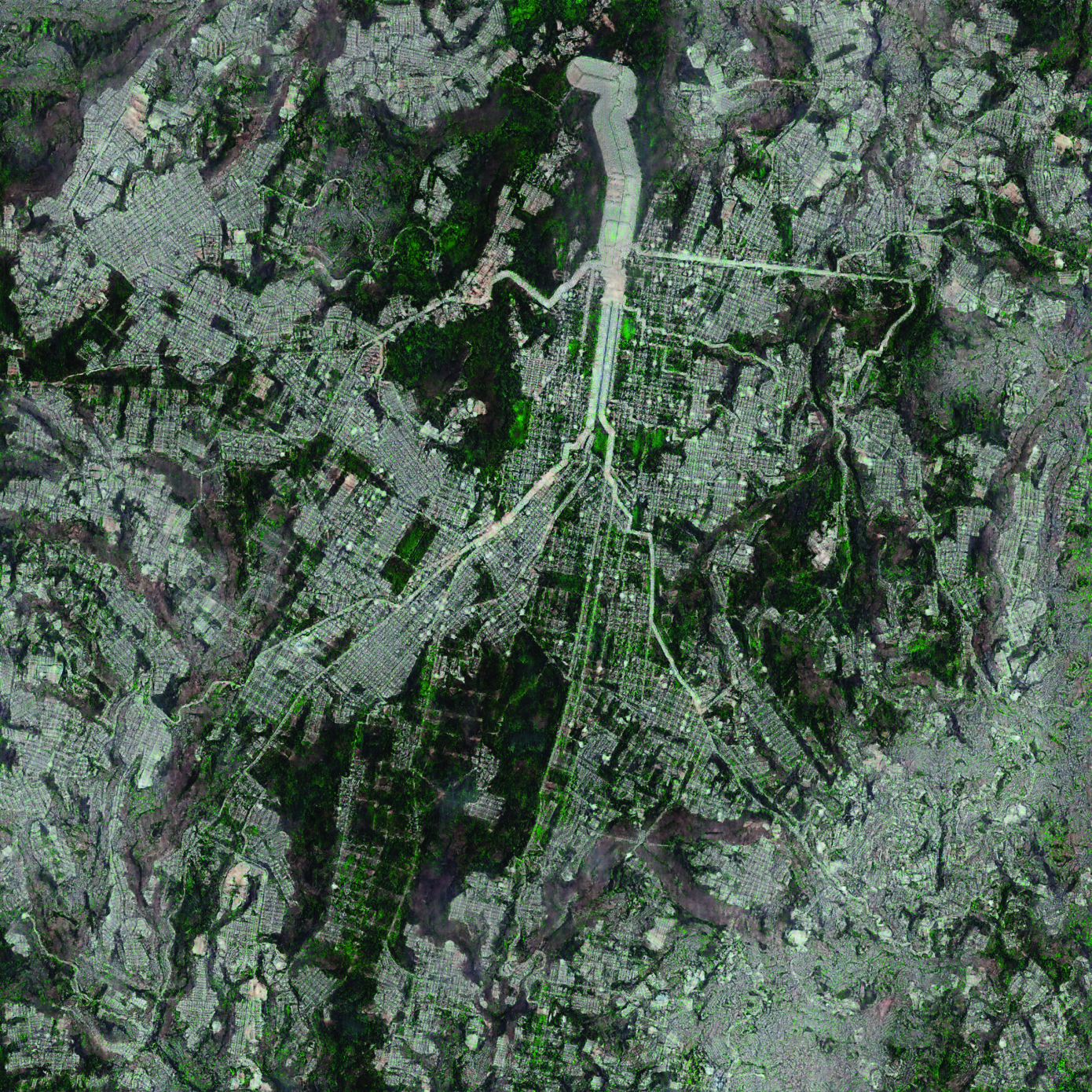

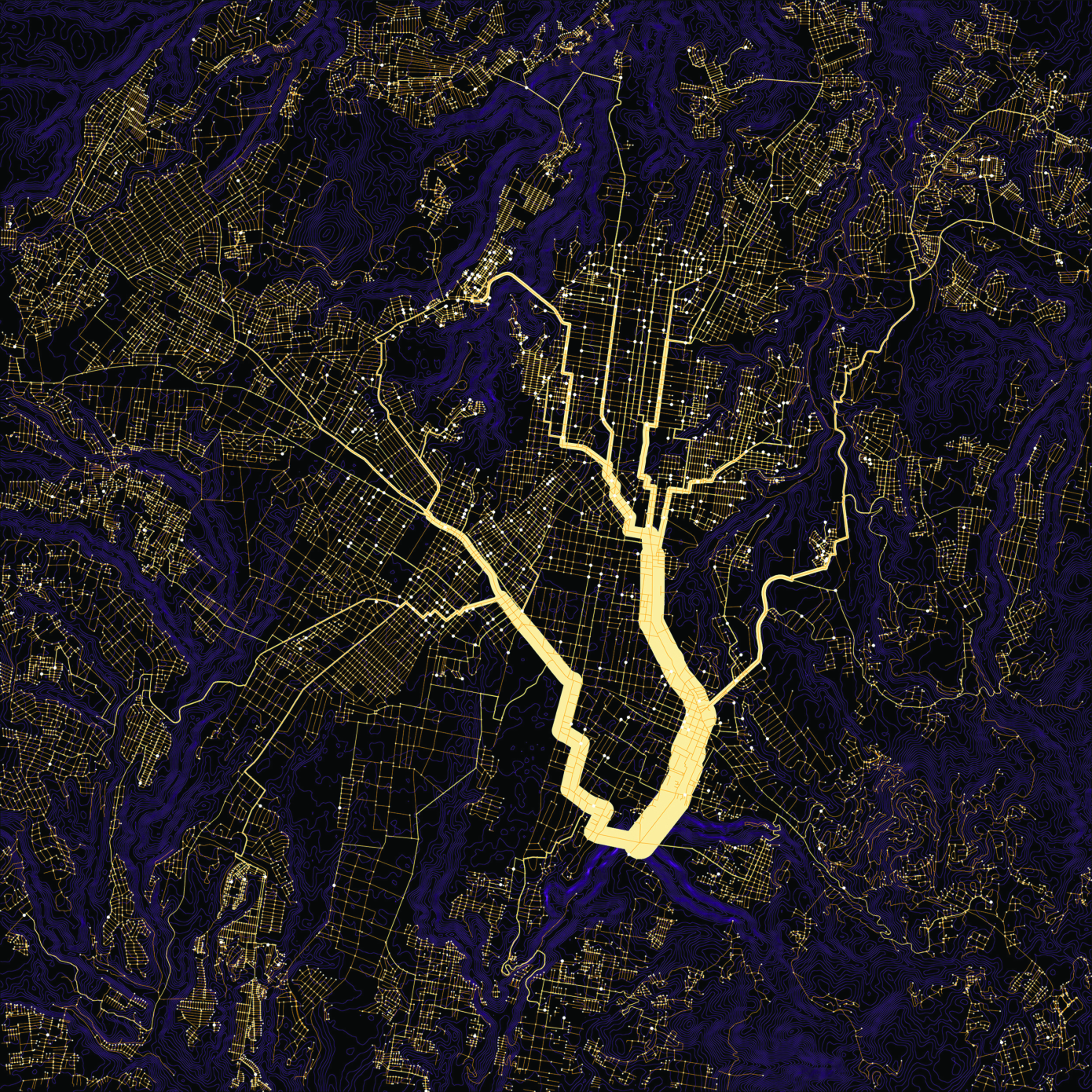

Les architectes EcologicStudio (Claudia Pasquero et Marco Poletto), dans le cadre du Synthetic Landscape Lab, UIBK / Urban Morphogenesis Lab, de l’UCL, à Londres, présenteront dans la prochaine exposition de Mutations-Créations, « Réseaux-mondes », en février-mars 2022, au Centre Pompidou, un projet d’urbanisme inédit basé sur une étude du Physarum polycephalum. Leurs projets explorent une réalité post-anthropocène, où l’impact n’est plus seulement celui de l’homme, mais celui de l’intelligence artificielle et des systèmes intelligents, issus de la nature. Ce projet, intitulé « GAN-Physarum : la dérive numérique » est basé sur un algorithme bio-numérique. Dans ce projet, une bio-peinture intègre un Physarum vivant qui évolue sur la cartographie d’une ville comme un cerveau « biotechnologique ». Ce projet se fonde pour ces architectes sur « l’interdépendance de l’intelligence biologique et numérique ». Le GAN (Generative Adversarial Networks), algorithme qui est une forme d’intelligence artificielle, se comportera comme un Physarum polycephalum, démontrant des parallèles entre la croissance de villes et celles d’organismes vivants. Il est avéré que les réseaux de transports sont des « systèmes à la fois biologiques et urbains ». Ici cet organisme primitif est utilisé pour une « re-métabolisation » de la ville visant à la neutralité carbone ainsi que pour accroître la biodiversité.

Comment le design pourrait-il se transformer, en puisant dans ces catégories mouvantes que sont l’homme, l’animal et le végétal ?

Nous devons nous tourner vers ces territoires anthropologiques, entre nature et culture, où se tient la « condition animale » dans son hybridation avec l’homme. Que l’on pense à l’image gravée du chaman mi-humain, mi-oiseau au fond du puits de la grotte de Lascaux, il y a près de 20 000 ans, la question de l’animal doit être abordée à travers les questions de « liminarité », de limites qui se brouillent : « humain augmenté d’animal » ou animal-humain. Entre « âmes mélangées et rêves animiques », dans le livre sidérant de l’anthropologue Nastassja Martin, s’esquisse une perte de l’altérité, une ouverture sur l’indifférenciation entre les espèces, dont nous parle aussi l’anthropologue Anna Tsing. Au sein du cosmos élargi, de la « non-hiérarchie » entre les écosystèmes (Philippe Descola), « ce qu’on appelle le « monde animal » se donne dans sa co-existence avec l’humain ». Pour cela, il faudrait se réconcilier avec notre « devenir-animal », comme l’avance, dans le sillage de Deleuze et Guattari, le théoricien et designer Andrea Branzi17. Si nous voulons survivre, nous devrons retrouver une nouvelle forme de co-existence avec l’intelligence du vivant et de la nature et revenir, pour Branzi, aux « racines animistes » des objets.

Cet article a été initialement publié dans STREAM 05, en 2021.