Photographier la ville Métabolisme, expérimentations sensibles dans le quartier de La Défense

- Publié le 4 septembre 2025

- Corinne Feïss-Jehel, Pierre-Jérôme Jehel, Émilie d'Orgeix

- 10 minutes

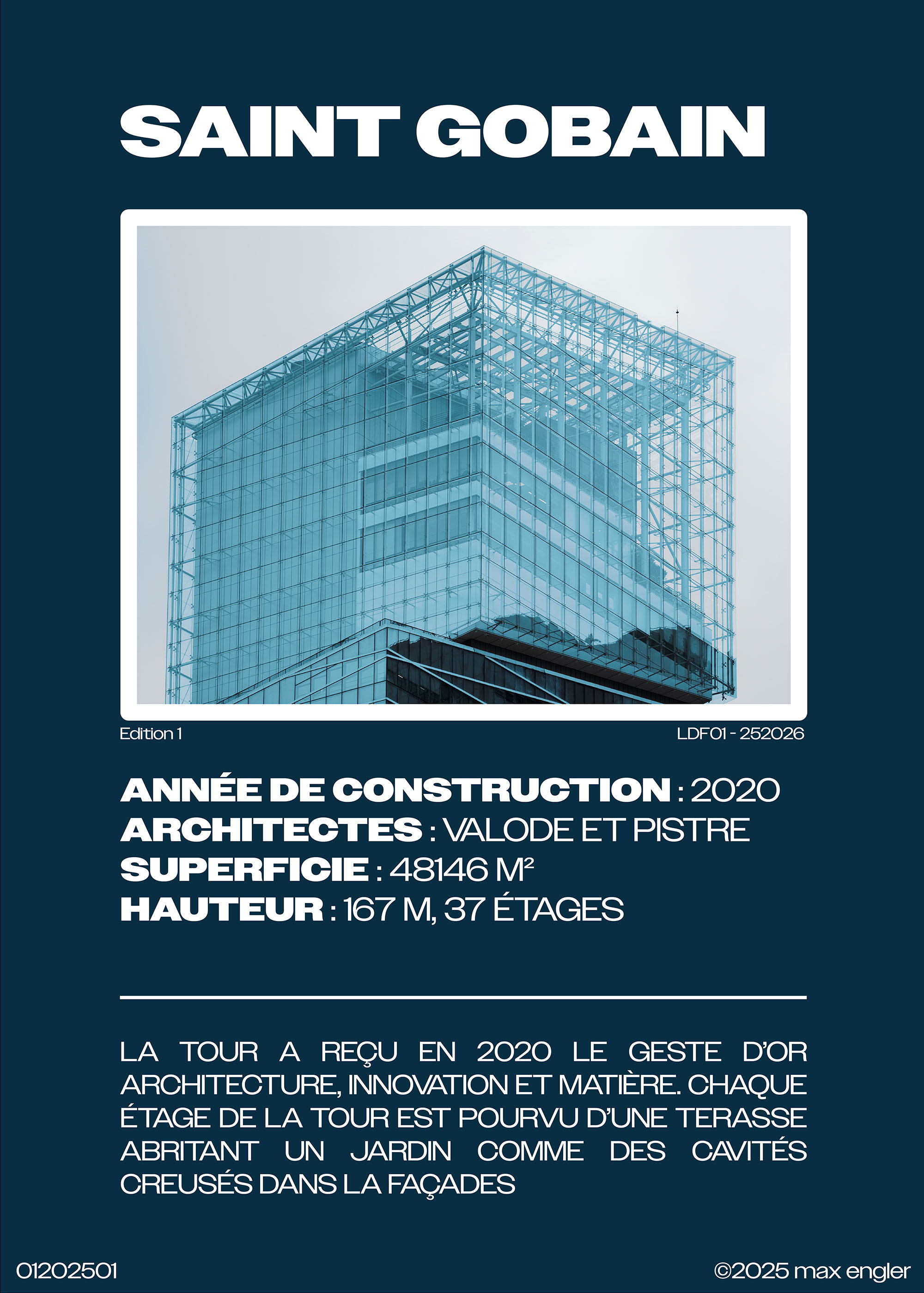

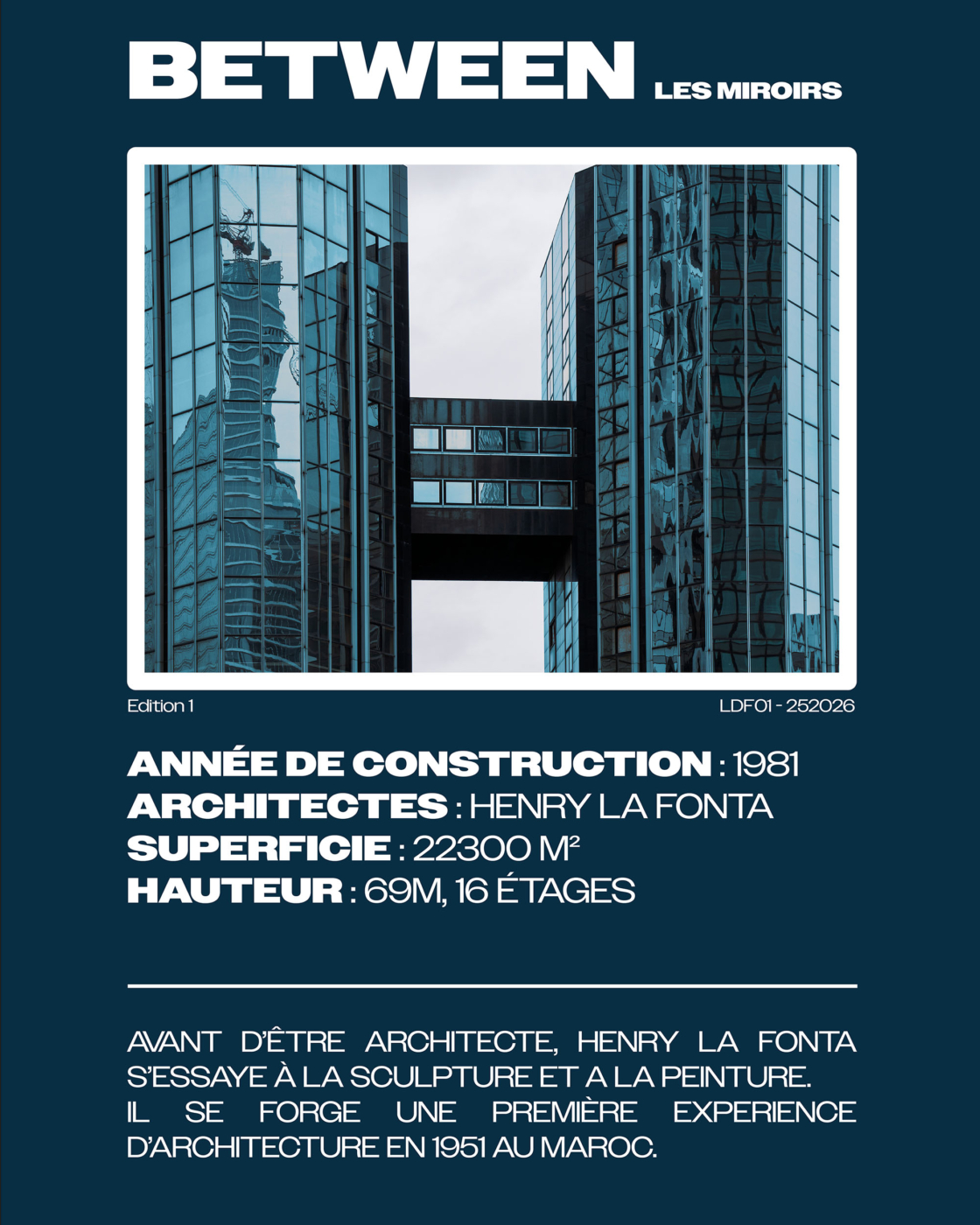

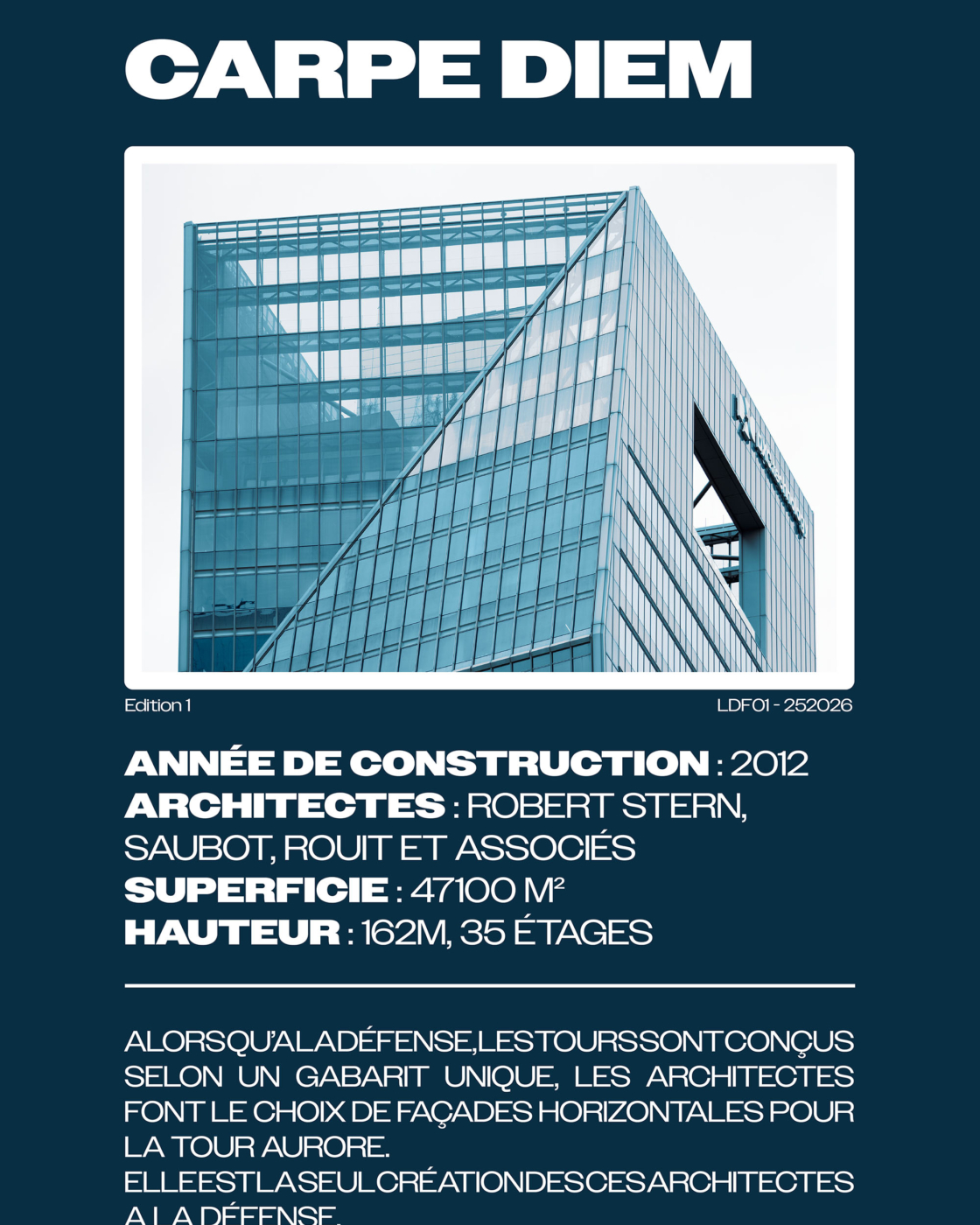

Pendant plusieurs mois, des étudiant·es de GOBELINS Paris, ont arpenté le quartier emblématique de La Défense sous un angle inédit : celui de son métabolisme urbain. Dans le cadre d’un atelier documentaire encadré par Pierre-Jérôme Jehel et Laetitia Guillemin (GOBELINS), conçu en partenariat avec des chercheurs de la Chaire Ville Métabolisme (Université PSL), une trentaine d’étudiants ont exploré ce territoire non pas comme un simple décor mais comme un organisme vivant, traversé de flux, de tensions et de rythmes, où l’image devient outil de révélation. Leurs projets, à la croisée de la création artistique et de la recherche, dévoilent une autre lecture de cet espace minéral, entre flux invisibles et tensions souterraines. Une exploration à la fois sensible et rigoureuse, dont Corinne Feïss Jehel (EPHE – PSL), Pierre-Jérôme Jehel et Émilie d’Orgeix (EPHE – PSL), retracent ici le déroulement en l’inscrivant dans le cadre d’une action de recherche de la Chaire Ville Métabolisme, soutenue par les mécènes PCA-STREAM, Artelia et Groupama Immobilier.

Reconfigurer La Défense en un lieu de récit

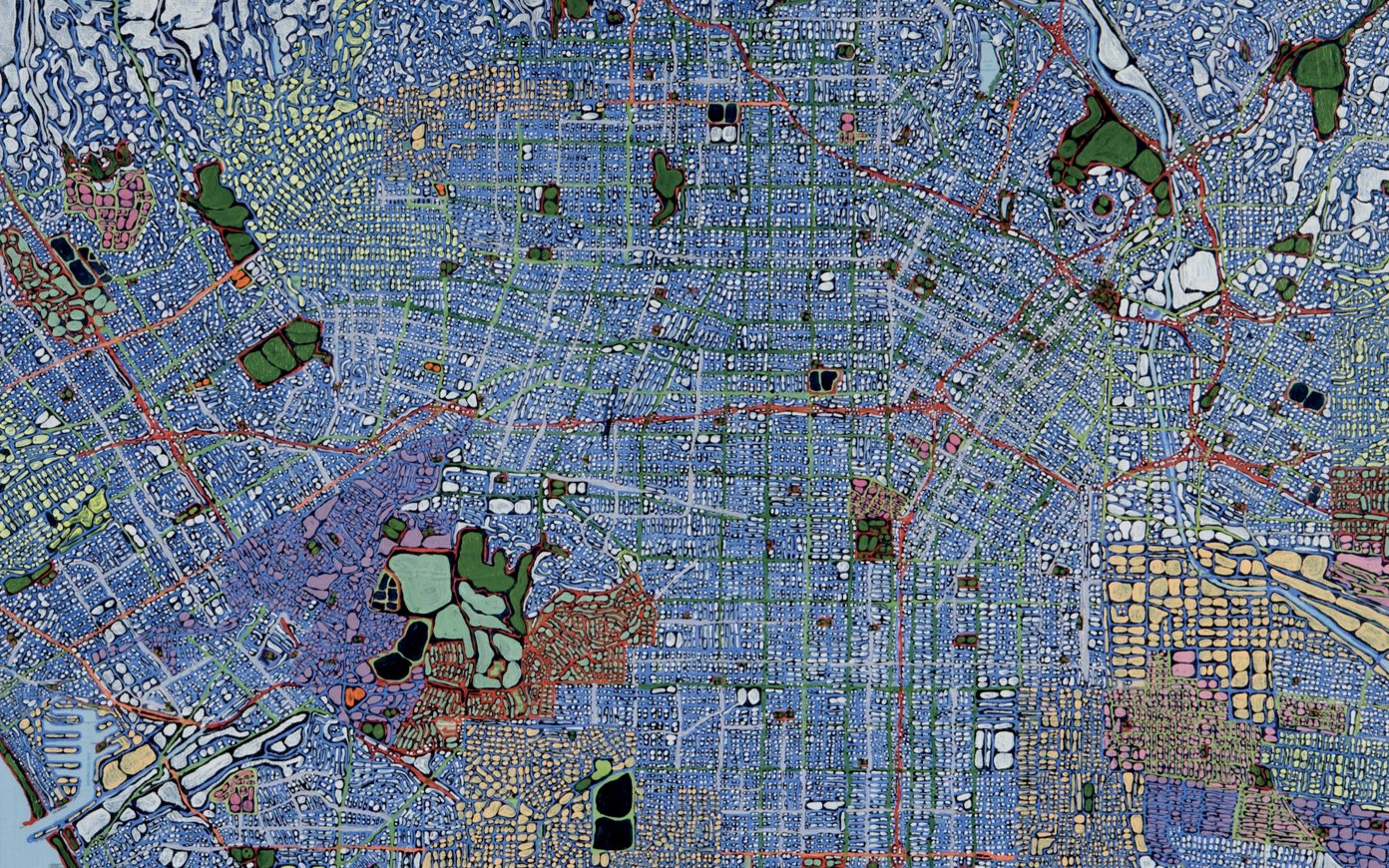

La Défense, quartier d’affaires planifié ex nihilo, emblème de la modernité française, forme un prisme quasi insulaire particulièrement propice à l’expérimentation. Il constitue ainsi un laboratoire privilégié pour dévoiler les métabolismes qui s’y développent. Les images réalisées par les étudiants proposent tout à la fois une cartographie sensible du territoire et des représentations du métabolisme urbain. Traversé par les histoires des hommes et leur singularité emportée dans un monde en action, l’espace de La Défense enregistre un temps du vécu, un temps de la vie dans le mouvement urbain.

Les modus operandi et modus vivendi sont ici perçus concomitamment. Il s’est ainsi agi de trouver les moyens de mettre en regard concept et perçu-vécu, entre ville de La Défense et vie à La Défense, situant ici l’humain autant à la source des formes que des images. En d’autres termes, révéler les dimensions sensibles et imaginaires, non seulement pour mettre à jour le vécu et le perçu souvent insondé des hommes qui parcourent La Défense mais également pour identifier les indicateurs de ces mouvements émotionnels.

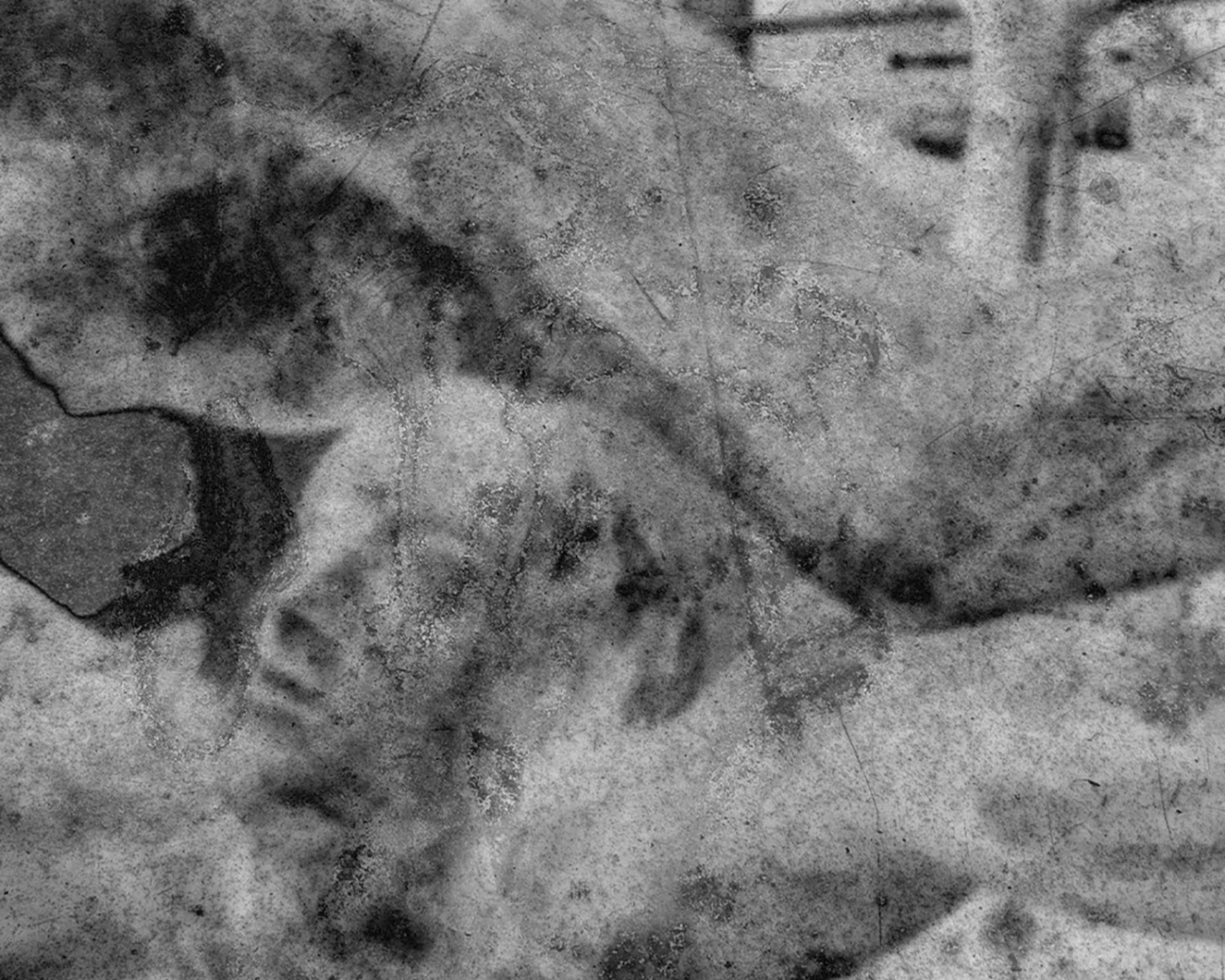

Cette urbanité particulière souvent perçue comme une incarnation froide du modernisme, un espace d’anonymat fonctionnel, est ici reconfigurée comme un lieu de récit, à l’échelle de la singularité. Elle a été abordée comme un organisme vivant, traversé de récits, de mémoires enfouies et d’expériences sensibles, un déclencheur d’imaginaire. La photographie n’y a, à ce titre, pas été mobilisée comme un outil d’illustration, fonctionnant comme un opérateur de révélation, de fiction et d’interprétation. Elle a ainsi permis d’activer une lecture latente du territoire, en captant les interstices, les flux invisibles, les usages déviés, les trajectoires individuelles et les émotions fugitives. L’image n’illustre pas : elle déclenche, elle engage, elle interprète, devenant une écriture et un mode d’enquête tant sur les formes de vie que les formes de l’espace.

L’ image-espace : un terrain d’action

Ce dialogue entre la ville et ses images photographiques a nourri très tôt les réflexions et les recherches artistiques. Walter Benjamin Benjamin W. Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, Shs Editions, 2022. y a ainsi forgé son concept de bildraum en parcourant, dans les années 1920, Paris, Marseille ou Berlin. Il y a défendu l’idée que cette « image-espace » y est, non pas uniquement une représentation, mais un espace à découvrir. L’espace urbain a ainsi offert aux photographes – plus spécifiquement dans une logique de reportage – un immense terrain de création moderne marqué tant par le courant de la « photographie humaniste » français que par la street photography américaine. L’approche qui a été ici engagée visait néanmoins à élargir la vision photographique dans une démarche plus réflexive, voire conceptuelle. Les artistes comme Edward Rusha dans les années Soixante ont fait de la ville le lieu d’une expérimentation à la fois visuelle et mentale. La photographie s’y est transformée en un moyen d’enquête plastique et documentaire dont les images produites devenaient des actions. La pratique des parcours urbains se sont alors développés, notamment ceux de la « cartographie situationniste » de Guy Debord et ses « dérives » exploratoires à travers Paris (voir Guide Psychogéographique De Paris, 1957) Debord G., 1957. Guide psychogéographique de Paris, Copenhague, Bauhaus Imaginiste. .

Aujourd’hui encore, le principe des traversées urbaines – conçu pour offrir une perception approfondie de la ville et développé par Francesco Careri Careri Fr., 2002. Walkscapes, la marche comme pratique esthétique, Arles, Actes Sud. à travers ses Walkscapes – continue d’inspirer de nouvelles manières de percevoir l’espace urbain. Dans sa filiation théorique, l’expérimentation photographique qui a été proposée à La Défense a été ancrée sur les travaux de Henri Lefebvre, Bruno Latour et Sabine Barles. Henri Lefebvre notamment, dans La production de l’espace (1974) Lefebvre H.,1974. La production de l’espace. Paris, Éditions Anthropos, 485 p., invitait déjà à une lecture sensible et critique de l’espace urbain, attentive aux usages vécus. Bruno Latour, dans son ouvrage Reassembling the Social (2005) Latour B., 2005. Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, Oxford, Oxford University Press, 301p. proposait de penser la ville comme un réseau d’acteurs humains et non-humains, un tissage d’interactions matérielles et symboliques. Enfin, Sabine Barles, dans L’urbanisme circulaire (2019) Barles S., 2019. L’urbanisme circulaire : pour des villes soutenables, Paris, Apogée, Collection Pour demain. 235p., appelait à considérer la ville comme un système de flux —matières, énergies et informations — à penser selon une logique métabolique.

Cinq faisceaux de lecture pour former une grille d’interprétation du métabolisme urbain

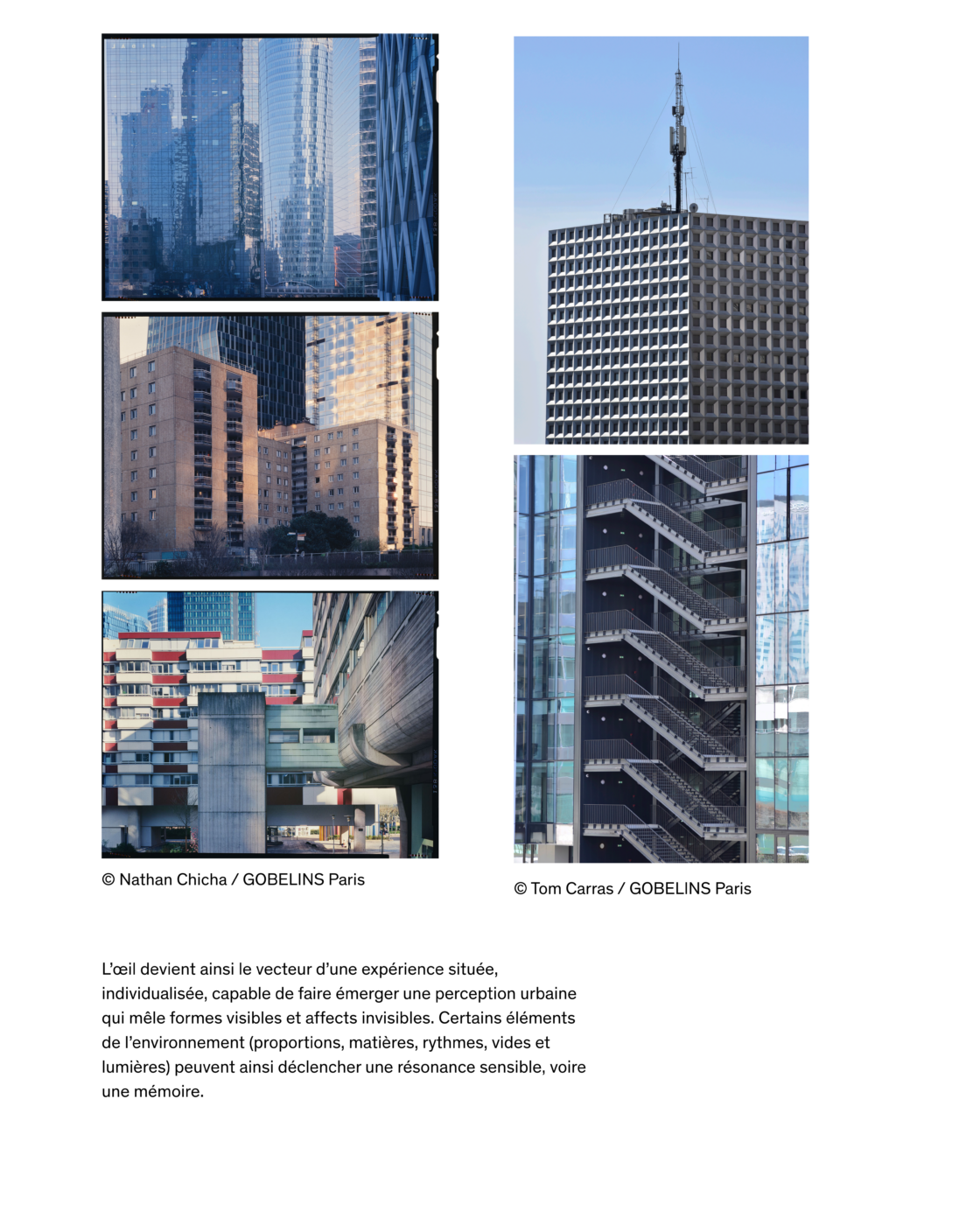

L’espace photographique engage ainsi une réflexion sur le lien entre concept et expérience vécue, entre formes urbaines et formes de vie. L’humain y est envisagé comme un sujet traversant l’espace, acteur d’un récit urbain qui, tout à la fois, le façonne et le dépasse. L’image devient ainsi un levier d’interprétation du territoire au sein duquel les séries photographiques croisent le vécu, l’imaginaire, la mémoire, et l’expérience sensorielle.

Cette approche a ainsi permis d’établir différents indicateurs du métabolisme :

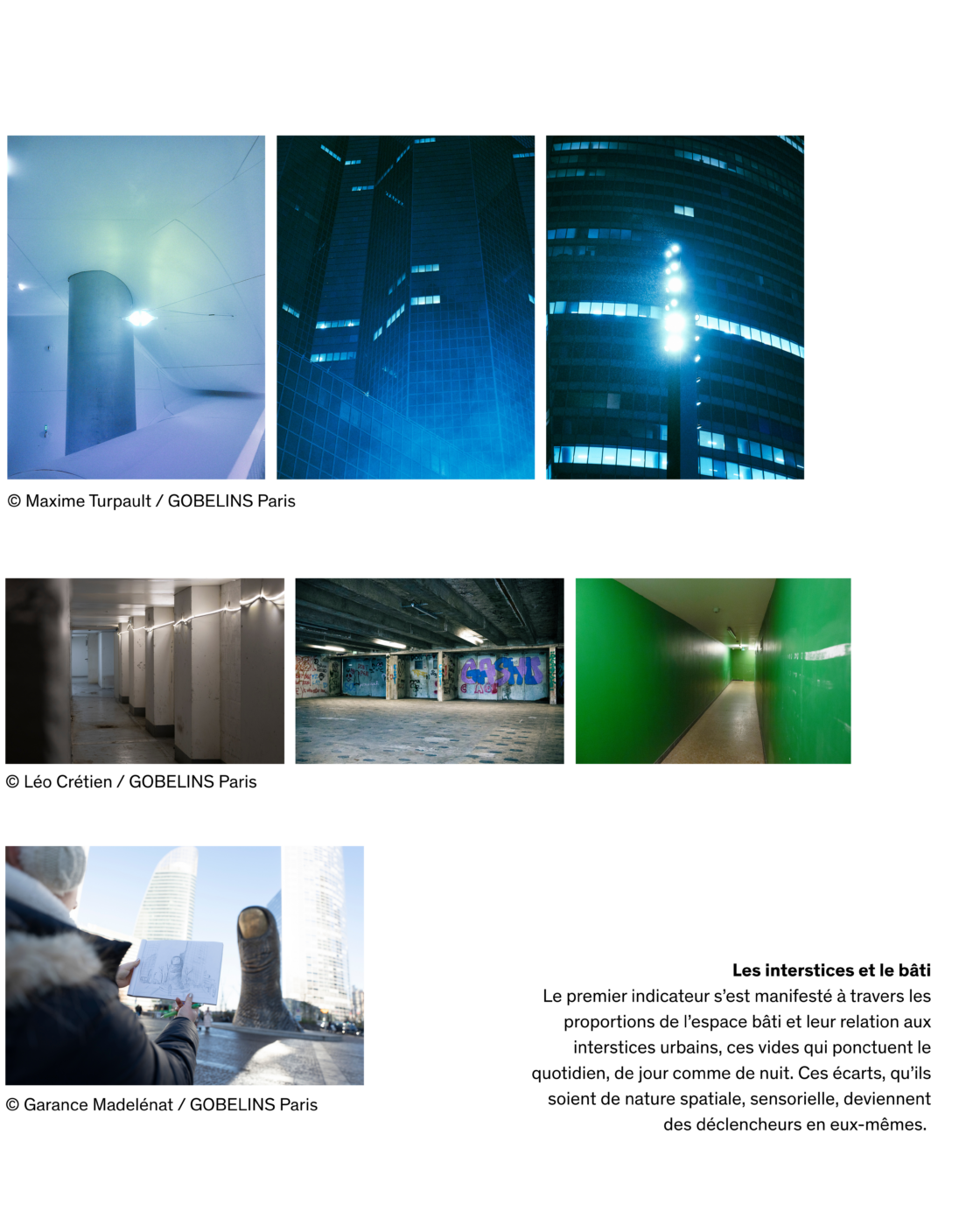

- Les interstices et le bâti : les proportions et les zones vides, oubliées ou délaissées, qui échappent à la planification et accueillent des usages imprévus, des présences marginales ;

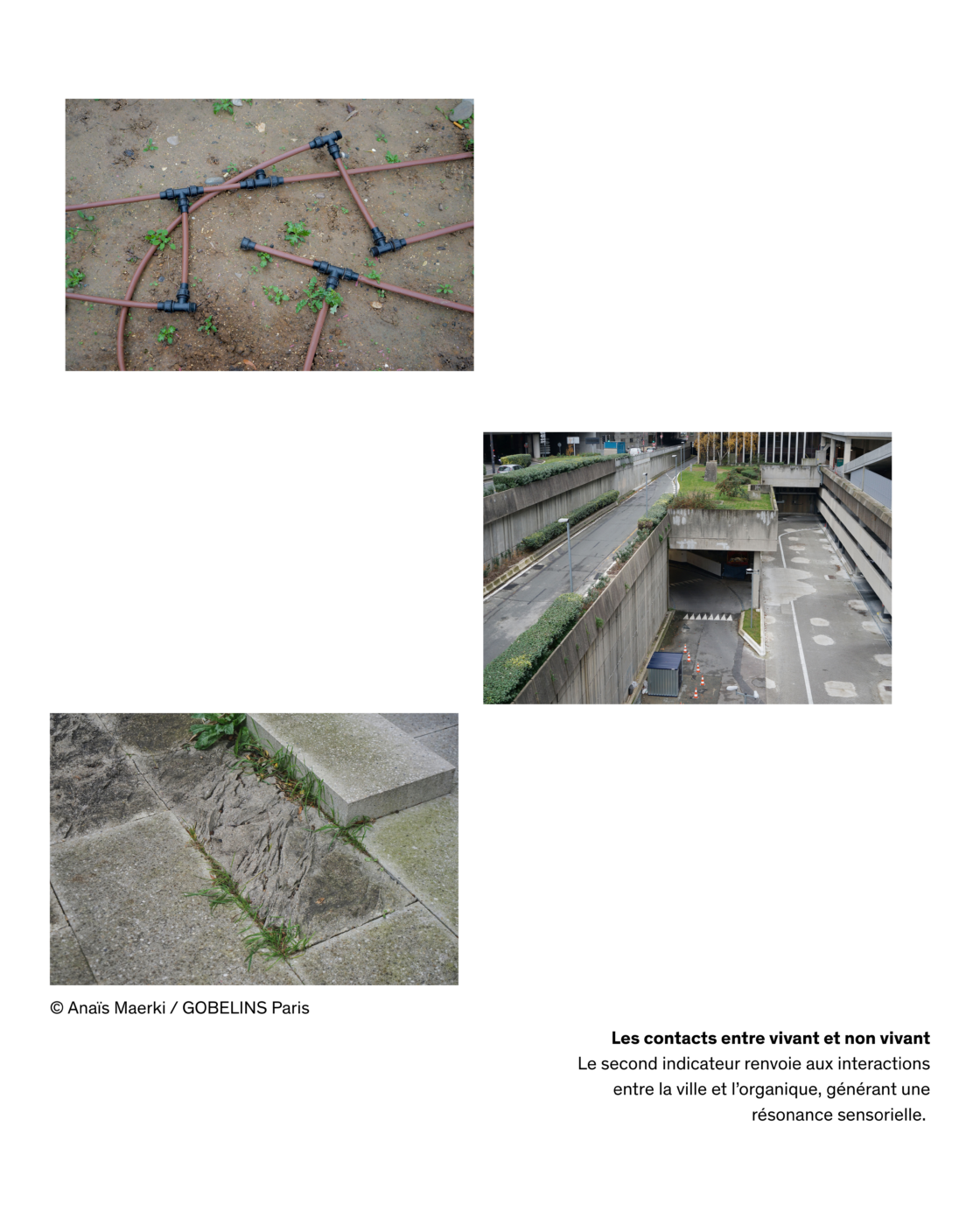

- Les contacts entre vivant et non vivant : les hybridations, les frictions, ou les ruptures entre le bâti et le végétal, entre l’organique et le minéral ;

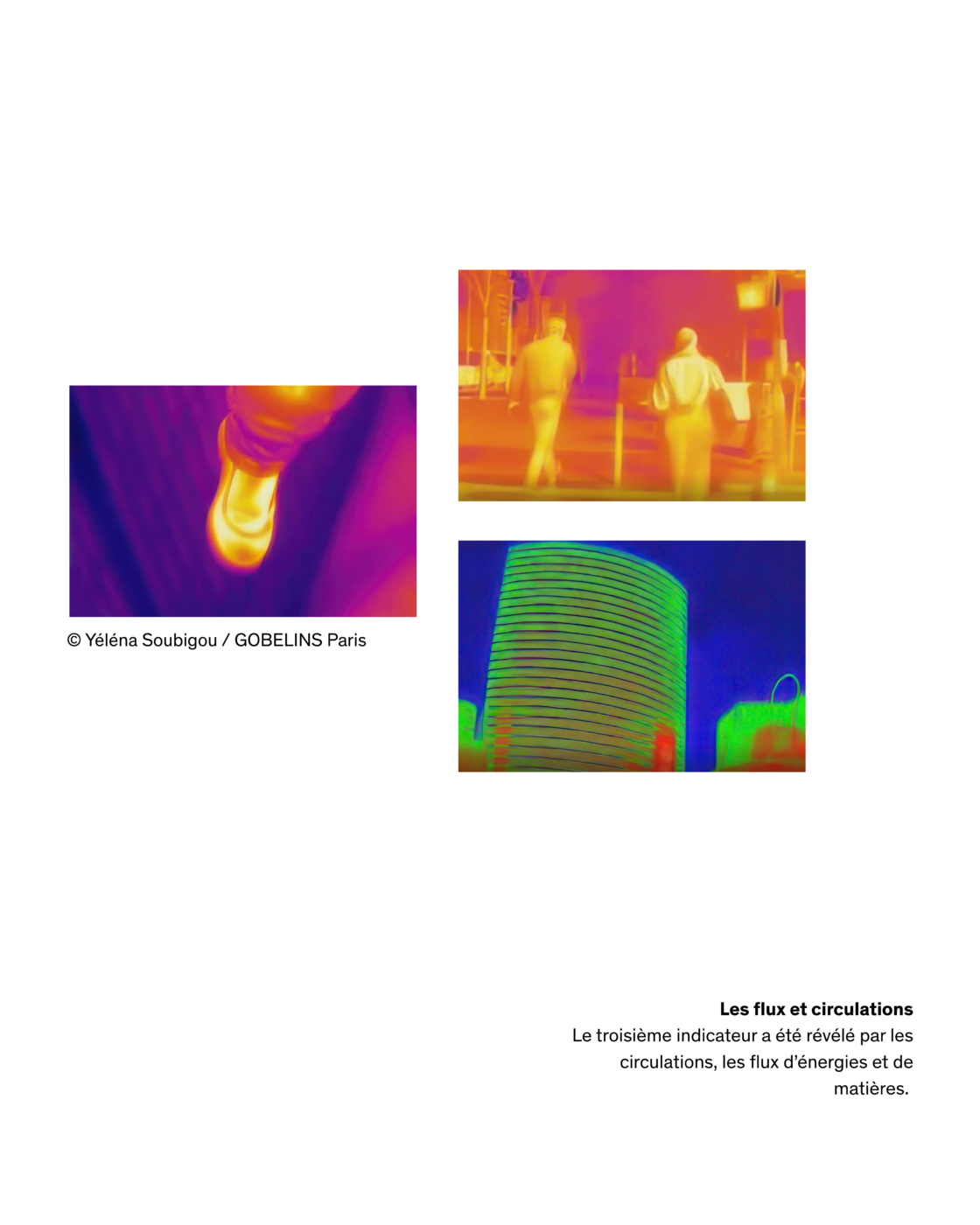

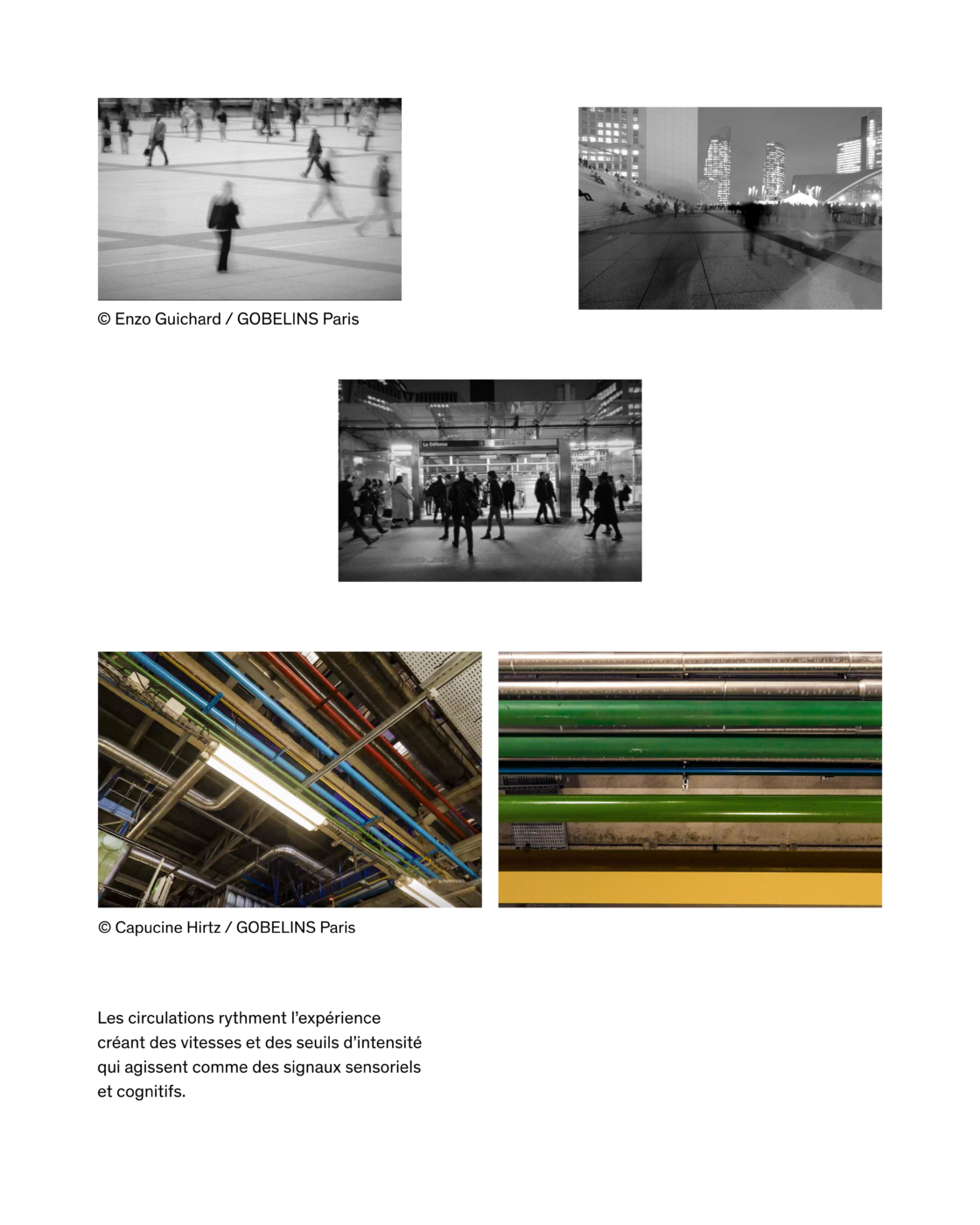

- Les flux et circulations en mouvements : les matières, énergies, sons, lumières, mais aussi déplacements des corps et des affects ;

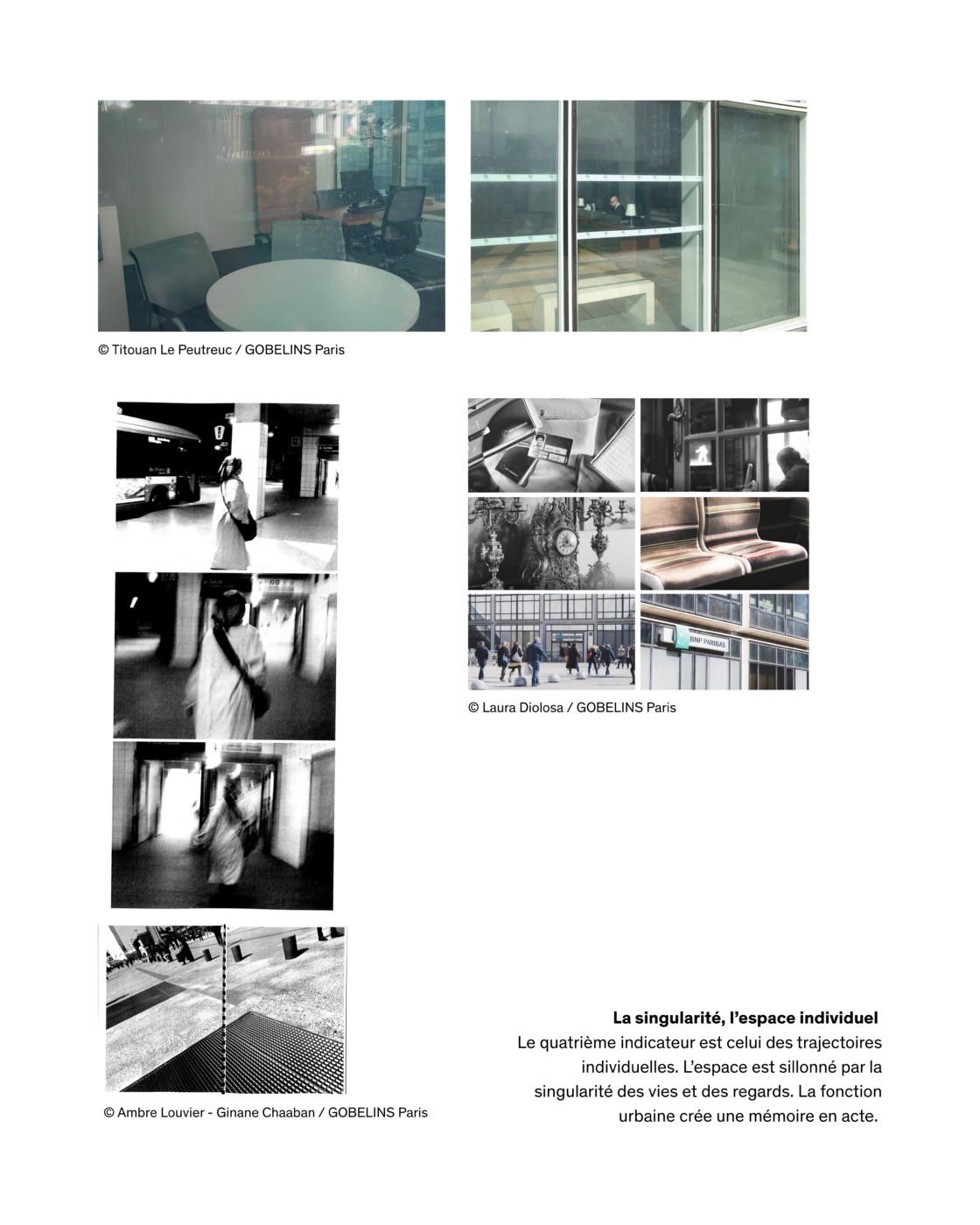

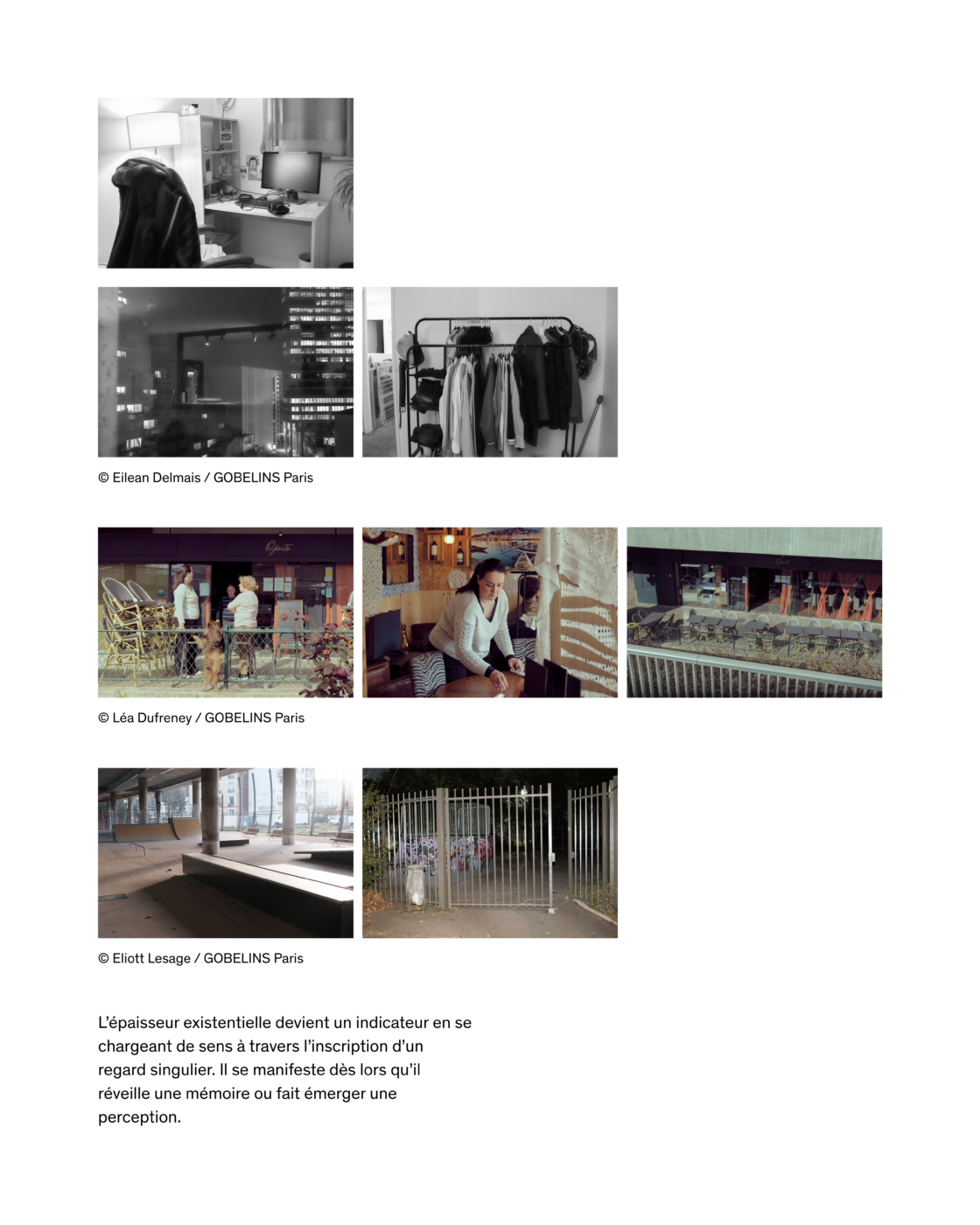

- La singularité, l’espace individuel : les gestes quotidiens, les façons d’habiter, de traverser ;

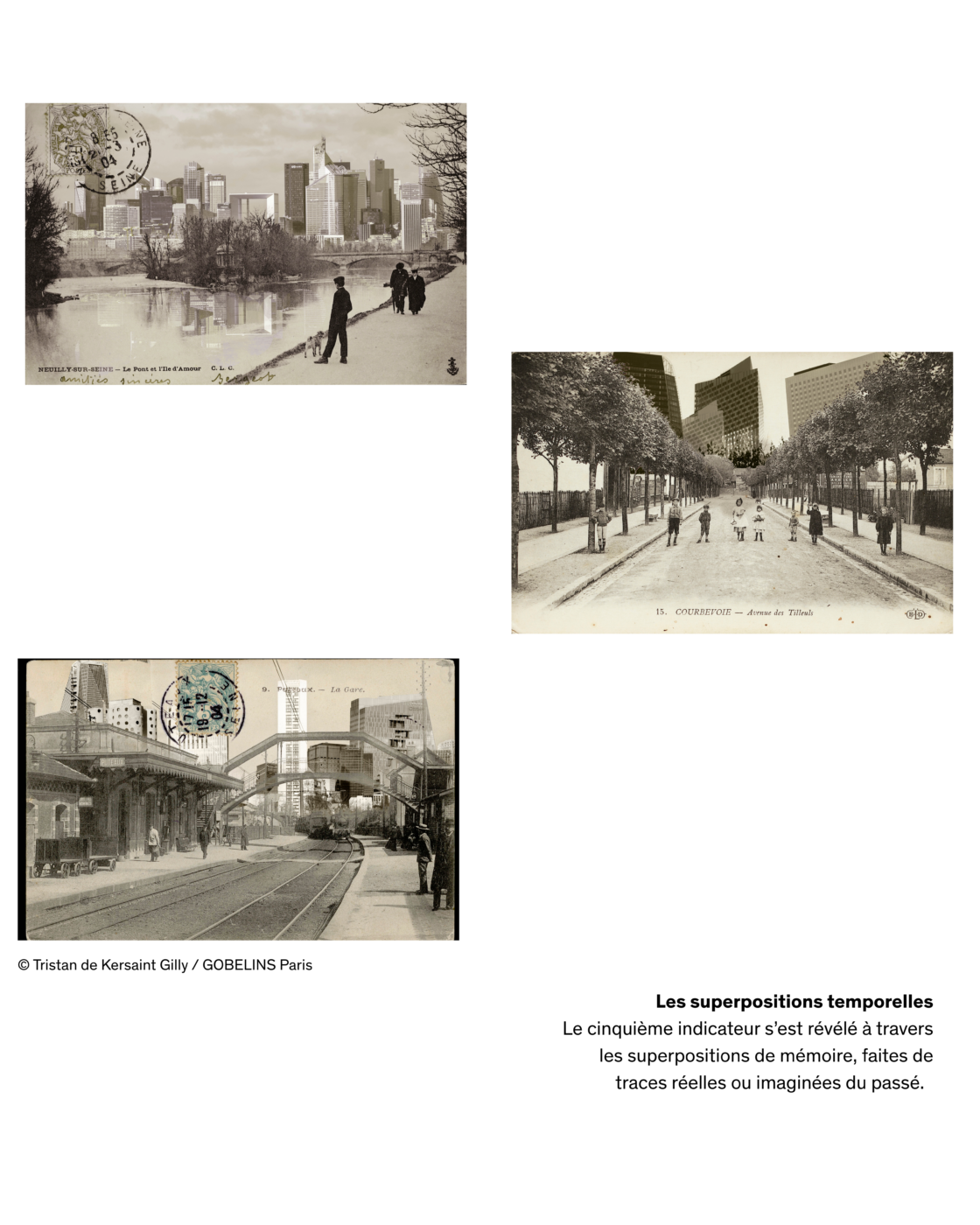

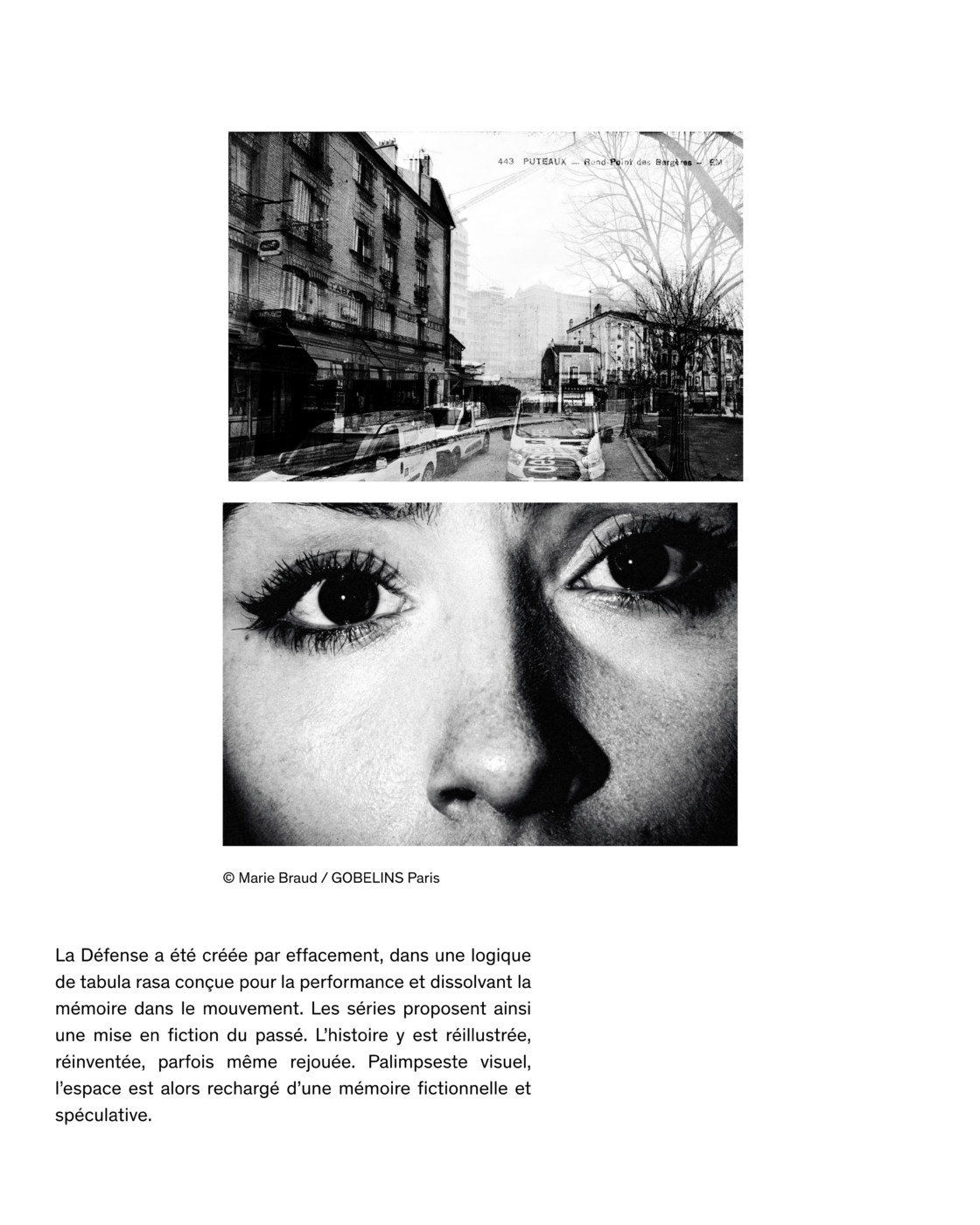

- Les superpositions temporelles : les strates historiques, usages passés ou imaginés, traces archivées ou rêvées, qui coexistent dans un même espace.

Ces cinq faisceaux de lecture forment une grille d’interprétation du métabolisme qui en révèlent des signaux faibles, des indices sensibles, des points d’émergence du vivant dans l’urbain. Ils donnent à voir l’expérience quotidienne, silences, marges et décalages, qui échappent souvent au regard planificateur. Tous forment des indicateurs qui dévoilent un instantané de la complexité métabolique, révélant les artefacts humains et non-humains dans une composition visuelle subjective. Le Métabolisme s’est petit à petit dessiné comme un lieu de convergence entre différents types de vie — techniques, humains, naturels — qui s’entrelacent, parfois de manière dissonante.

La photographie : matériau de recherche capable de capter les infra-ordres du quotidien

Le corpus archive en kaléidoscope les traces de ses interférences qui captent des corps en mouvement, des temps superposés, des usages ordinaires, des friches affectives ou des seuils instables, et donnent à voir — et à ressentir — les multiples strates du visible et de l’invisible, de l’ordinaire et de l’extraordinaire, qui composent l’expérience urbaine. Il déconstruit l’image monolithique associée à La Défense — symbole d’un urbanisme fonctionnel et d’une verticalité technocratique — pour en révéler les strates multiples, les porosités invisibles, les contrastes silencieux.

Chaque série photographique donne à voir une expérience, un autrement, une altérité de l’espace en révélant des ambiances, des frictions, des usages détournés, des résidus de mémoire ou des signes ténus d’appropriation. Loin d’une approche académique ou strictement analytique, ces regards s’inscrivent dans une subjectivité assumée.

Ici, l’absence de grille disciplinaire et de concept préalable laisse toute place à une perception directe du terrain, filtrée par l’imaginaire, les affects et l’attention portée aux détails. Ce regard situé et incarné relève d’un « arpentage artistique » que l’on pourrait rapprocher de ce que Georges Perec appelait un « regard oblique » — un point de vue décalé, capable de capter les infra-ordres du quotidien, les minuscules décalages qui révèlent les vérités cachées d’un lieu.

Ces nouveaux matériaux de recherche établissent un dispositif émergeant et réplicable de recherche. Merleau-Ponty écrivait à propos de l’espace et de sa perception qu’il est « compté à partir de moi comme point ou degré zéro de la spatialité. Je ne le vois pas selon son enveloppe extérieure, je le vis du dedans, j’y suis englobé. » (Merleau-Ponty, 1964, p. 36) Merleau-Ponty M., 1964. L’Œil et l’Esprit. Paris, Gallimard, 92 p. . L’expérience est ici simultanée comme le lieu vu et regardé.

Corinne Feïss- Jehel, EPHE PSL Université, Pierre-Jérôme Jehel, GOBELINS Paris, Émilie d’Orgeix, EPHE PSL Université