Dans Homo Labyrinthus : humanisme, antihumanisme, posthumanisme, vous démontrez que nous n’avons cessé d’être humanistes, dans la société occidentale tout du moins. Pourriez-vous expliciter cette idée ?

Tout dépend, bien entendu, de la définition que l’on donne de l’humanisme. Or le problème avec cette notion est qu’elle est sujette à un processus constant de réinterprétation, ce processus étant sans doute lié au fait que l’humanisme fût d’abord une interprétation rétroactive : More, de même qu’Erasme, n’utilise pas le terme d’humanisme, tous deux parlent d’umanista, terme désignant le professeur de grammaire, de rhétorique. Quand on parle d’humanisme, on ne cesse d’introduire dans le passé une chose qui n’y était pas, et l’on s’invente une humanité telle qu’elle aurait dû être. L’humanisme, c’est l’humain qui se rêve capable d’être ce qu’il aurait dû être.

Ce rêve veut dire trois choses. Premièrement, que l’humanisme est une notion plastique, soumise à réinterprétations : on parlera ainsi de l’humanisme de la Renaissance, ou de celui la modernité anthropocentrée qui s’affirme avec Bacon et Descartes au XVIIe siècle, ou de celui du sujet autonome des Lumières au XVIIIe siècle, ou de celui d’un être humain sans Dieu au XIXe siècle. Deuxièmement, que l’humain de l’humanisme est lui-même considéré comme un être en devenir, toujours capable d’être autre que ce qu’il est, et c’est ce qui relie la position de Pic de la Mirandole avec celle de Sartre : l’être humain, dit Pic de la Mirandole, est un « caméléon » qui doit « achever sa forme librement » ; oui, ajoutera Sartre, il choisit son mode d’existence. Troisièmement, que le futur des êtres humains consiste à se refaire tel qu’ils auraient voulu être : ce n’est pas que « l’homme », comme le soutenait Foucault, est un visage destiné à s’effacer sur le sable, c’est que l’effacement est seulement une étape dans le cheminement sysiphéen qui conduit l’être humain d’un visage à un autre, d’une forme à une autre, d’une société vers une autre.

En parlant d’« homo labyrinthus », j’ai voulu aggraver ce constat, montrer que le seul moyen de faire cesser cette compulsion de reformation, cet impératif de transformation, ce surmoi harassant qui exige aujourd’hui de se débarrasser de ce qu’on a été hier afin d’alimenter le Moloch capitaliste et sa pulsion accélérationniste, est de laisser béant l’écart entre deux formes, entre deux visages de l’humain. Laisser béant cet écart signifie ne pas tourner l’indétermination qui constitue et déconstitue incessamment l’humain en une nouvelle détermination, elle-même passagère. L’être humain labyrinthique est celui qui, au lieu d’assujettir le chaos à l’ordre, se sert du premier pour desserrer la mainmise du second. Dans le labyrinthe règne l’inhumanité qui empêche l’être humain de se prendre pour lui-même, c’est-à-dire un être qui se refait en pure perte à sa propre image. Dans le labyrinthe, Narcisse est apaisé.

Nous ne serions pas près de quitter cette voie, le posthumanisme ne représentant pas un « après-humanisme » mais toujours plus d’humanisme. Pourriez-vous développer cette idée ? Les « organismes-techniques », plutôt qu’estomper le fossé creusé entre l’homme et la « nature », vous paraissent-ils l’aggraver ?

Si mon approche du terme d’humanisme est correcte, alors il est clair que de trop nombreuses propositions dites posthumanistes ne sont que des prolongements de l’humanisme. L’idée selon laquelle le posthumanisme serait fondé sur le devenir et l’humanisme sur une essence immuable aurait semblé bien surprenante à un Erasme, qui affirmait que, humain, on ne « naît » pas comme tel, mais qu’on le « devient ». Le posthumanisme est, hélas, bien trop souvent un terme qui recouvre le manque de résistance au réquisit moderne du changement permanent.

L’appel au changement permanent est doublé de la promesse de dépasser la séparation nature-technique, nature-technologie, et humains-non-humains. Il fut nécessaire, et il l’est encore, de s’opposer au clivage occidental séparant de façon étanche l’être humain et la nature, envisagée comme une « ressource » ou un facteur de production – je renvoie sur ce dernier point aux analyses de Jason W. Moore consacrées à la manière dont la modernité capitaliste, le « capitalocène », s’est fabriquée une « nature pas chère »Cf. Jason W. Moore, « The Rise of Cheap Nature » in (sous la dir. de Jason W. Moore) Anthropocene or Capitalocene ? Nature, History, and the Crisis of Capitalism, PM Press / Kairos, 2016, pp.78-115., plastique elle aussi, aussi flexible qu’un travailleur devrait l’être selon la loi-travail telle qu’elle est préparée par le président Macron et ses ministres humanistes. Toute la question est de savoir si, au clivage cartésien-capitaliste qui mène tout droit aux changements climatiques, à l’intensification des ouragans et autres ravages, il faut substituer une hybridation forcenée, c’est-à-dire abolir toute séparation.

D’une part, il faut toujours se demander qui accomplit la production des « organismes-techniques », comme vous dites : si c’est un laboratoire, une industrie de la Silicon Valley, une pléiade d’humains, alors la fabrication elle-même maintient, sur le plan du sujet de la production, ce qu’elle déclare dépasser sur le plan de l’objet produit ! Quand on abolit le fossé entre l’humain et le non-humain, on risque d’ensevelir dans le fossé un spyware, porte dérobée, logiciel espion ou câble de surveillance grâce auxquels on saura, en toute humanité, collecter sur vous les big data indispensables à votre bonheur – sur amazon.com. Il est ainsi nécessaire, à chaque fois que l’on s’interroge sur des figures du posthumain, de savoir qui donne les ordres : qui ou quoi, dans le cyborg, est au poste de commandement. D’autre part, en quoi la fusion humain-machine ou souris-technologie est-elle en soi mieux que leur clivage ? David Cronenberg, dans Vidéodrome comme dans La Mouche, a bien vu que la fusion humain-technologie, voire humain-animal-technologie, pouvait virer au cauchemar.

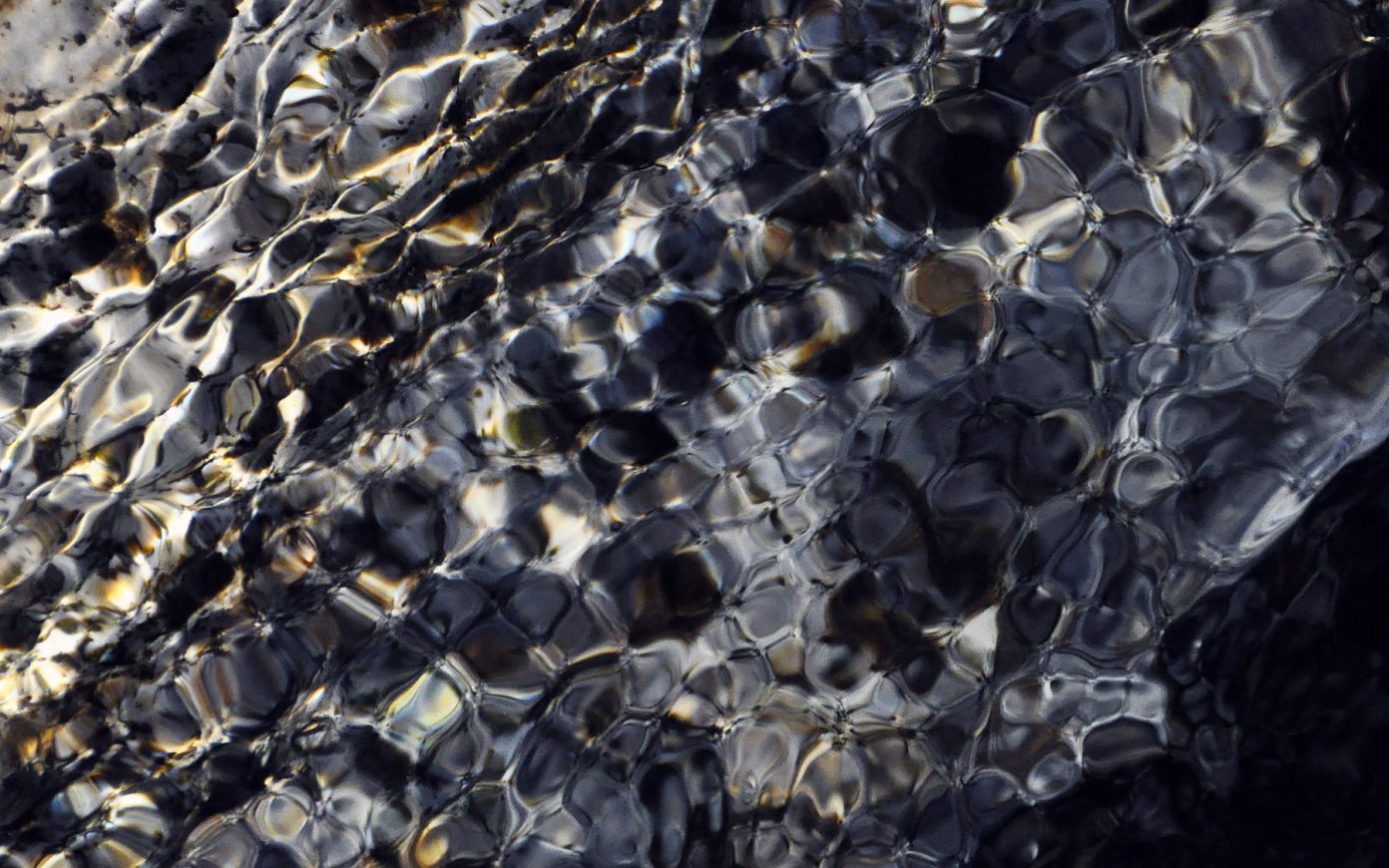

Cependant, les critiques que j’adresse ici ne consistent nullement à refuser la relation humain-technique, mais à la penser comme alliance non fusionnelle, comme noces, comme rencontre établissant entre les instances en jeu un champ d’intensité apte à redistribuer leurs existences. Mon posthumain est un para-humain qui n’a pas oublié son inhumanité, mais la fait servir au bonheur, à la participation à quelque chose qui échappe aux instances humaines et machiniques sollicitéesSur les para-humains, cf. Monique Allewaert, Ariel’s Ecology, Minneapolis, University of Minnesota Press, 2013.. Un exemple ? Quasimodo ! Il y avait, nous dit Hugo dans Notre-Dame de Paris, « entre » Notre-Dame et la souffrante créature « tant d’affinités magnétiques, tant d’affinités matérielles », que « la rugueuse cathédrale était sa carapace ». Quasimodo « vibre » avec la cloche qu’il sonne. Ce qui apparaît alors, à la faveur de l’alliance entre Quasimodo et Notre-Dame, ce n’est pas une prouesse technologique, ou un gadget de bio-art, c’est une métaphore : non pas nos-rêves-enfin-réalisés, mais la réalité enfin promue au statut de rêve. Or la métaphore tenue comme telle exige que quelque chose ne soit pas réalisé, ou ne soit pas construit. L’irréalisé, ou l’inconstruit, au lieu du fossé entre nature et êtres humains propose une place laissée vacante, la place de la métaphore. Place de la Métaphore, ne serait-ce pas le lieu sans lieu dont toute ville a le secret désir ?